|

Entretien

avec Renée Lachaud, née

Ladégaillerie,

et Claude Lachaud

Entretien

effectué le 19 novembre 2009 par Jean-Pierre Cavaillé, en présence de

Jeannette Dussartre Chartreux.

1-

Trente années dans les Ponts (rive droite)

Jean-Pierre

Cavaillé – Mr et Mme Lachaud, Vous avez donc résidé

rue du Masgoulet ? Dans quelles années ?

Claude

Lachaud – Moi j’y suis né, en 1936, 21 rue du Masgoulet, j’y ai

habité pendant vingt-cinq ans, jusqu’à la démolition. Ils nous ont

chassé de l’emplacement où il y a maintenant la patinoire. Alors, on

est allé habiter rue du Pont Saint-Étienne avec mes parents, donc (en

riant) on a fait un grand saut ! Après on s’est marié et on est

revenu habiter rue du Masgoulet, chez Mme Pouly, au 3 ou au

5.

Renée

Lachaud – On s’est marié en 1962 et on y est resté jusqu’en 68.

CL

–Et là, ils nous ont rechassé pour construire la maison de retraite

qu’il y a à l’heure actuelle. Alors là on a dit, on en a marre

d’être chassé, et on est monté habiter rue d’Antony.

RL –

Moi, je suis née au Port du Naveix, enfin, j’y suis arrivé, j’avais

un an, mais mes trois frères, eux, c’est des vrais ponticauds. Mes

parents, ils étaient à la campagne, on est né à la campagne, ma sœur

et mon frère, et les autres à Limoges au Port du Naveix.

JPC –

Quelle campagne ?

RL –

A Blond, à Labetoulle de Blond.

JPC –

Et au Port du Naveix ?

CL –

A la filature [usine Blanc-Legros].

RL –

J’ai 73 ans, j’ai vécu 26 ans au Port du Naveix et on s’est marié.

J’habitais l’usine… mais mes trois frères sont nés dans la cour

de l’usine. Mon père travaillait à la filature, c’est mon oncle qui

l’avait fait embaucher [Michel Couturaud]. Mon oncle y travaillait et

comme à la campagne il n’y avait pas bien moyen de gagner sa croûte,

alors mon oncle lui a proposé du travail à l’usine Blanc et Legros.

JPC –

Qu’est-ce qu’il faisait comme travail ?

RL –

Manutentionnaire. Il emballait les balles de chiffons de laine…

JPC –

Et vos frères, ensuite ont travaillé dans le quartier ?

RL –

Non non, aucun, il n’y a que mon père, ma tante et mon oncle.

CL –

Et ma mère.

RL –

Ils avaient embauché pas mal de monde du quartier, quoi, c’était la

seule usine !

JPC –

Vous dites que vos frères sont de vrais Ponticauds parce qu’ils ont continué

d’y habiter ?

RL –

Oui oui, jusqu’à ce qu’ils se marient. Il y en a un qui a fait ébéniste,

l’autre dans la chaussure… J’en ai un autre qui a travaillé dans

la menuiserie, seulement il est tombé malade et il a réappris un autre

métier, il était comptable. Et l’autre il a travaillé chez Legrand.

L’un s’est marié et est allé habiter rue [avenue] Adrien Tarrade et

les autres ne se sont pas mariés et sont restés vivre chez mes

parents, jusqu’à ce qu’ils partent. L’un de mes frères est devenu

facteur : il a été muté à Paris et de Paris il a fait sa demande

et il a été muté à Oradour-sur-Glane ; quand il a été à

Oradour-sur-Glanes, mes parents avaient hérité d’une petite maison de

mon grand-père, lui il a eu les moyens de prendre un crédit pour rénover

la maison, il l’a rénové et quand elle a été prête mes parents sont

allé habiter là-bas, avec mon frère.

JPC –

Ils sont partis dans quelles années ?

RL –

Ils sont partis du Port du Naveix, parce qu’ils ont démoli la rue du

Naveix où ils habitaient. Quand le patron [de l’usine Blanc-Legros] nous

a mis dehors (parce qu’on était logé par l’usine), avec mon oncle

et ma tante, les Couturaud, on est allé habiter rue du Naveix : ah

on n’a pas quitté le quartier ! Alors après, quand ils ont démoli

la rue du Naveix, mes parents étaient relogés au Vigenal, mais ils n’y

sont pas restés très longtemps : c’est de là qu’ils sont partis

à la campagne.

JPC –

(à Claude Lachaud) Et votre famille ?

CL –

Ma mère est charentaise, elle est né à Chalais et mon père à

Feytiat.

Mes parents

ont habité deux ou trois ans de plus rue du Pont et ils ont voulu

quitter, parce que c’était des logements, bon… et avec les quatre sous

qu’ils avaient, ils ont acheté une maison rue Florian. Mon père travaillait

dans la chaussure, chez Dellote, avenue du Midi.

JPC –

Et vous ?

CL –

J’ai commencé dans l’imprimerie, j’étais imprimeur lithographe ;

ensuite je suis parti à l’armée et au retour de l’armée, le patron

n’a pas voulu me rembaucher, alors j’ai pris la route, j’ai fait routier

pendant six ans, et après un collègue m’a refait venir chez Brondeau

dans l’imprimerie et de là la maison Beyrand a racheté où j’étais,

chez Brondeau, et je suis resté vingt sept ans chez Beyrand à Saint-Just

du Martel, comme ouvrier lithographe d’abord,

après offset et sérigraphie, j’ai suivi toute l’évolution de

l’usine.

JPC –

Quels sont vos souvenirs d’enfance, par rapport au quartier ?

RL –

Oh là là, il y en a tellement ! Nous c’est la Crotte de Poule.

CL –

Nous les jeunes du Masgoulet, on descendait au Port du Naveix, parce qu’il

y avait plus d’espace, comme on avait des petites maisons avec des

jardins, mais dans les jardins, il fallait pas y mettre les pieds, les jeunes

du Masgoulet, la famille Noilhaguet, Dardillac, tout ça, on descendait

au Port du Naveix.

RL –

Et puis, ils avaient monté une société, la société des Enfants de la

Vienne. Voilà, alors ils faisaient du basket, de la natation…

JPC –

C’est avec eux que vous avez appris à nager ?

CL

et RL –, Voilà !

RL –

…Avec notre président Michel Colombeau.

2- La vie du quartier en photographies

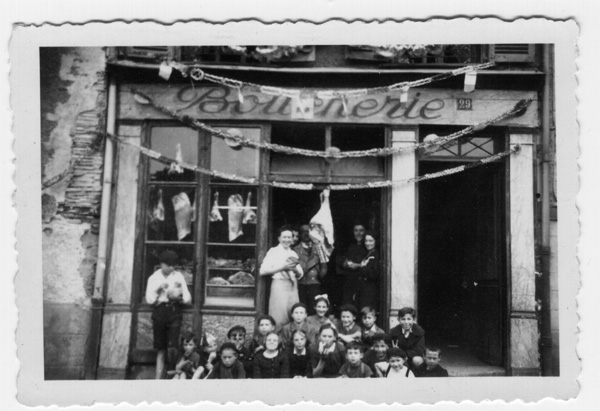

Jeannette

Chartreux (sort les photos de Mr et Mme Lachaud)

– Ils ont une photo

avec la boucherie de Mme Licoine, je ne connais personne d’autre

qui en ait.

Groupe

d'enfants devant la boucherie Licoine

CL –

Une petite fête de quartier ou d’école peut-être…

JPC –

Elle est datée de 1950 : « Les enfants du Masgoulet »…

RL –

Mais alors, pour savoir qui sont ces enfants…

JPC –

Les quartiers de viande étaient encore exposés…

RL –

Et les frigos fonctionnaient encore avec les pains de glace…

CL –

ça c’est l’usine Blanc-Legros, c’est les ouvriers de l’usine…

JPC –

avec la photo du maréchal Pétain ! 1er mai 1941…

RL –

… et les deux patrons de l’usine, Mr Blanc et Mr

Legros…

JPC –

De chaque côté…

RL –

Ce sont tous les ouvriers, ils y étaient tous.

CL –

Il y a Mme Couturaud…

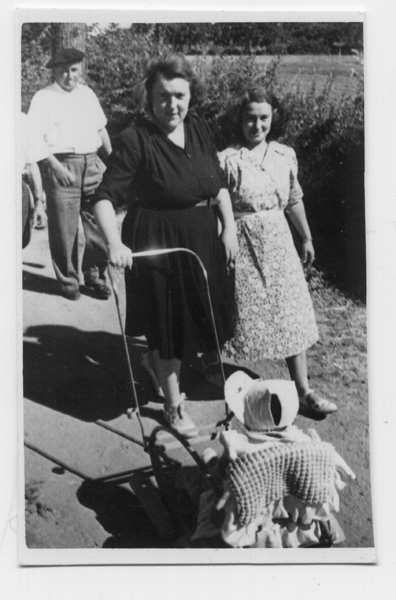

Mr

et Mme Meymerie avec Mme Lachaud

CL –

[autre photo Mr Meymerie] Et

là c’est une figure du quartier, l’entrepreneur Meymerie, qui avait

des travaux publics, dont la maison existe toujours au coin du collège,

la grande maison. Mais avant, ils habitaient au 21 rue du Masgoulet (moi

j’habitais le 23). C’était l’une des plus riches du quartier, mais

alors un cœur d’or, elle [Mme Meymerie] a rendu des services

inimaginables…

RL –

… à tous le monde dans le quartier

CL –

Ça été la maison où il y a eu les premiers frigidaires. Quand les Nouvelles

Galeries venaient livrer quelque chose, ça se savait, il y avait un attroupement

autour… je me souviens, ils faisaient soixante-dix litres,

quatre-vingt-litres. Trois jours après, il était plein, parce que tout

le monde allait lui apporter quelque chose à mettre au frigo. Ça faisait

un va et vient ! Et combien de fois, il y en a qui étaient un peu

juste… Moi j’ai travaillé pour lui en rentrant de l’armée avant

que je prenne la route, ils m’ont embauché d’abord, hein. J’étais

très copain avec son fils, Jeannot, qui est mort très jeune…

JPC –

Ils vivaient avec leurs ouvriers, mais ils avaient les mêmes idées politiques

qu’eux ?

RL –

Ah non, jamais personne ne parlait politique.

CL –

Non, oh ils étaient socialistes.

RL –

Dans le quartier ils étaient tous…

CL –

C’était le grand copain d’abord à Louis Longequeue [le maire] et Mme

Longequeue était très amie avec Mme Meymerie.

CL – ça c’est le terrain de

basket qu’on avait fait… au Port du Naveix, où il y a le foyer à l’heure

actuelle, avec l’égout qui passait derrière et qui allait se jeter dans

la rivière.

RL –

Le « caniveau », on l’appelait.

CL –

Le Merdançon, on disait (rire).

RL –

Il y avait des rats grands comme ça, dedans !

CL –

Et là, c’est nous qui avions – tout à la brouette – on était allé

chercher à l’usine électrique du mâchefer, on avait fait tout ça en

mâchefer. Faut pas dire, quand il pleuvait, c’était… et quand on tombait

on savait où on était tombé ! On l’avait mélangé avec du sable

de la Vienne.

JPC –

Vous connaissez les personnes qui sont sur cette photo ?

CL –

Alors là ! parce que moi j’y donnais un coup de main, mais j’y

jouais pas… Il y a le fils Madrange, Fifi qui jouait…

JPC –

On dirait un entraineur…

CL –

Oui, il s’en était occupé.

RL –

Et mon frère Jean-Baptiste qui s’occupait des jeunes, des plus

petits.

JPC –

Le basket relevait des Enfants de la Vienne ?

CL –

Oui, oui, c’était natation et basket. Et après il y avait une autre

équipe juste en face, les Jeunesses Coopératives.

RL – Là c’est la fête des Enfants de la Vienne…

CL –

1948, celle-ci.

RL –

Elle durait quatre jours : le vendredi… parce qu’on était habillé

en blanc et en rouge. Les garçons, ils avaient le pantalon blanc et la

ceinture rouge, la chemise blanche et la casquette blanche et rouge. Et

nous on avait des jupes blanches et rouges (rire). Ça durait trois

jours, le vendredi on allait chercher des sous en allant défiler dans la

ville, pour trouver des sous. On avait une cagnotte et on donnait des petits

bouquets de fleur…

CL –

Les filles vendaient les bouquets de fleurs et les garçons tenaient la cagnotte

en bois…

RL –

Le samedi, on allait faire les bouquets de fleur chez Deschamps, à la blanchisserie…

et alors le dimanche matin on était habillé en Enfants de la Vienne et

en barbichet. Il y a des demoiselles qui habitaient dans la cour, pas dans

la cour mais pas loin de l’usine, elles avaient des barbichets et nous

habillaient en barbichet pour aller vendre nos fleurs. Nous on avait les

paniers et les garçons avaient la cagnotte. Le samedi, c’était la préparation

de tout et le dimanche, il y avait la vente des fleurs le matin et l’après-midi

c’était les défilés sur l’eau, avec les bateaux fleuris.

Fin des

années 40 barque décorée en forme de gondole pour la fête des

Enfants de la Vienne

CL – D’ailleurs les voilà…

RL –

Et le lundi, c’était le feu d’artifice sur la Vienne.

CL –

La cheminée est celle de la filature Blanc-Legros, là. Avec le réservoir.

Enfants

de la Vienne, 1948

Garçons,

de gauche à droite : 1- Roger Ladegaillerie (frère de Renée

Lachaud) ; 2- Berthelot,

dit « Le Poulette » ; 3 ?; 4- Jeannot Meymerie ;

5- Pierre Versavaud ; 6- Raymond Terrachet ; 7 ?; 8

Roland Flotte ; 9- Claude Jeammot ; 10- Pierro Terrachet ;

11- Gustave Wissocq ; 12- Christian Vergnes ; 13 ?; 14

Michel Colombo ; 15 ?; 16 Jacques Wissocq ; 17- Milou

Coiffe ; 18- Auguste Wissocq ; 19 ?

Filles : de droite à gauche :

Yvonne Vignole ; Ginette Vignole ; Simone Desbordes ; Andrée la Dégaillerie ; Yvette Couturaud ; Madeleine

Wissocq ; Suzanne Dardillac ; Simone Jeammot ;

Monique Rougerie ; Andrée

Gerbaud (Dédou) ; Solange Wissocq ; Lucie Pasquera

RL –

Là aussi en natation, les filles et les garçons…

CL –

Là, il y a toute la famille Wissocq…

JC –

Les Wissocq étaient originaires du nord, c’est là qu’on a enterré

leur grand-mère avec sa canne à pêche.

CL –

… la famille Vergne, Michel Colombeau… (CL – et RL – identifient

l’équipe de garçon, puis les filles)

Les

filles des Enfants de la Vienne, 1948 (voir les noms ci-dessus)

RL –

Les Pasquera étaient des portugais qui habitaient dans le quartier,

dont le père travaillait à l’usine. Ils habitaient dans le Port du

Naveix.

JPC –

Au vu des noms les immigrés étaient rares…

RL –

Il y avait aussi les Fontan, qui étaient espagnols. Je les ai toujours

connus dans le quartier. Ils y étaient déjà. Ils étaient marchands

de charbon et après ils ont fait les glaces. Ils habitaient dans la

Petite rue du Naveix.

Il y

avait aussi un grand italien qui habitait dans le Masgoulet, dans la

grande maison rue du Paradis…

RL –

Là c’était l’école de sauvetage des Enfants de la Vienne…

[RL et CL

dentifient Guy Lalu, « une

figure des Enfants de la Vienne » et Monsieur Brubala, le président

de la section basket, et à l’autre bout Michel Colombo président en

titre des Enfants de la Vienne].

CL –

… L’école de natation. Il n’y avait pas de gamin dans le quartier

qui ne sache pas nager. On nageait près des Jeunesses Coop. On

traversait la Vienne en bateau, mais ça nous arrivait aussi de mettre

le short, la chemise et la ceinture sur la tête, puis de traverser à

la nage. Ça c’est arrivé des tas de fois.

RL –

On traversait pour aller chercher des glaces à la menthe…

CL –

Ce plongeoir, comme il n’y avait pas assez de profondeur, ils avaient

fait sauteur à la mine pour faire un trou, mais l’eau le rebouchait,

puis on l’avait démonté et ramené de l’autre côté parce qu’il

n’y avait plus de profondeur.

JPC –

Mais ce n’était pas que la natation qui vous réunissait…

CL –

C’était le lieu de rendez-vous, quand on sortait de l’école, on

savait qu’on allait retrouver des copains ici, quoi. L’été...

L’hiver, c’était un peu plus… Les garçons jouaient au basket, même

moi qui jouait pas au basket, j’allais avec eux.

Crotte de

Poule, 1948

De droite à gauche Marcelle, femme de Mr Jeammot ; Mme Jeammot

dit Cathy ; Léon Jeammot son mari, Pierrot Jeammot en tenue des

enfants de la Vienne.

Sur le balcon Simone et Nicole Jeammot.

CL –

Là c’était un balcon, il doit y avoir la Nicole…

RL –

Là il y avait une terrasse, et ils avaient des poules, voilà pourquoi

ça s’appelait la Crotte de Poule… Y a la Marcelle, la femme du fils

aîné des Jeammot, y a la Cathy, Madame Jeammot, le Léon, avec le chapeau…

C’est lui qui nous traversait en bateau d’ailleurs quand on allait

à l’école et que la Vienne avait monté [il s'agissait de la

traversée du ort du Naveix, non de la Vienne d'une rive à l'autre,

voir infra]

Ce doit

être le Pierrot, en tenue [Pierre Jeammot, fils de Léon et de Cathy].

En haut on dirait la Simone et la Nicole [filles Jeammot].

sortie boules lyonnaises Crotte de

Poule 1958 ou 59

CL –

A la Crotte de Poule, il y avait une section de boules lyonnaises, et là

c’était une sortie avec Monsieur Meymerie, Léon Jeammot…

JPC –

Donc Meymerie, qui était entrepreneur partageait vraiment la vie des ouvriers…

JC –

Je n’ai jamais vu ça ailleurs.

CL –

Ah ben, il était toujours avec nous, là. Il y avait besoin de sable, moi

à l’époque, quand j’étais chauffeur pendant dix-huit mois chez

lui, il a fallu refaire les terrains, il m’a dit tu vas à Condat, tu

fais charger le sable, tout, tout, tout, on a étalé le sable, il n’a

jamais demandé un centime, rien. Quelqu’un avait besoin du camion, il

prêtait le camion…

JPC –

Il jouait donc le jeu de la solidarité de tous dans le quartier.

3- Solidarité de quartier, pauvreté, école

du boulevard Saint-Maurice

RL –

On était tous solidaires… Je vais vous expliquer un cas. Quand la Vienne

a monté, parce que la Vienne un jour elle a monté, elle a dépassé tout

le Port du Naveix, où il y a les maisons de retraite c’était tout

inondé. Il y avait une dame qui habitait à côté [Mme Brulhart], derrière

le caniveau (CL – En haut de la Guinguette). C’était une petite

maison. Elle était pas riche, elle faisait des lavages chez les autres.

L’eau était monté et ça lui avait tout inondé, sa literie, tout, elle

avait rien plus. D’ailleurs elle est venue habiter quatre jours chez

nous, ma mère et mon père l’ont recueillie. Elle avait trois enfants,

il y avait Christian, Madeleine et la Dédou, ils sont venus habiter chez

nous, on couchait trois dans un lit, et puis tous les gens du quartier,

sans exception, ont fait une collecte pour lui remonter toute sa

literie, tout ce qui lui manquait…

CL –

L’un a donné quatre serviettes, l’autre quatre gants de toilettes…

RL –

Tout le quartier, tous ont donné quelque chose pour qu’elle puisse

repartir, il n’y en avait pas un qui n’avait pas donné…

même l'épicier qui était près de ses sous, avait donné quelque

chose.

CL –

C’est inimaginable…

JPC –

Vous avez d’autres exemples ?

RL –

Hé bien, lorsque la Vienne a monté, pour aller à l’école du boulevard

Saint Maurice, nous on traversait le Port du Naveix ; hé ben c’est

monsieur Jeammot, il avait un bateau, qui nous traversait en bateau jusqu’au

boulevard Saint-Maurice. Il prenait tous les gamins du coin, du

quartier. Il n’y a que quand il ne pouvait pas nous emmener, qu’on faisait

le tour par les Casseaux, le Masgoulet, pour revenir au boulevard

Saint-Maurice.

RL –

Nous, au-dessous de chez nous, la cave était inondée et l’eau était

ras les escaliers qui montait chez nous.

CL –

Ce qui faisait ça, c’est que le caniveau, le gros caniveau qui descendait

de la ville où toutes les eaux… donc ça remontait par là comme ça,

ça bouchait, ça remontait et ça inondait même le jardin de

Malavergne. Quand tu montais la rue du Naveix, ça montait jusque chez

Miguel, ça venait jusqu’aux Enfants de la Vienne, voilà, jusqu’au

milieu de la rue du Naveix.

RL –

Nous on a eu de la chance parce qu’il y avait le remblai : il y avait la

cour de l’usine, il y avait un remblai, alors ça avait retenu

l’eau, sans ça on aurait été inondé.

JPC –

Cette solidarité, elle jouait aussi lorsque les gens étaient malades,

se trouvaient au chaumage ?

RL –

On s’entendait tous…

CL –

D’ailleurs, c’était marrant parce que je vois dans le journal tout

à l’heure qu’une personne est morte dans un immeuble et on s’en compte

qu’après six mois… Je peux assurer que dans le Masgoulet tous les gens

travaillaient, si à neuf heures les volets n’étaient pas ouverts ou

n’importe, holà ! Les Lachaud ou un tel n’est pas levé, houlà,

qu’est-ce qui se passe ? qu’est-ce qui se passe ?

JPC –

Et cela ne vous gênait pas ?

CL –

Oh non… C’était pas possible de rentrer quelque chose sans que …

tout se savait… rien n’échappait.

JC –

Il y avait le bout qui échappait à cette solidarité active, c’était

le bout de la rue du Masgoulet, quand on vient d’en bas sur le côté

droit…

CL –

Oui peut-être, ça s’arrêtait au niveau de chez les Noilhaguet, chez

les Thomas…

Certains

n’allaient pas à l’école Saint-Maurice, mais aux Feuillants, je crois…

RL –

Ils n’y allaient pas, parce qu’ils disaient que c’était l’école

des ânes.

CL –

… ou des rabouins, parce que les bohémiens qui habitaient la caserne

allaient à l’école Saint-Maurice.

JC –

Aux Coutures aussi, il y avait une scission entre ceux qui allaient au boulevard

Saint-Maurice et ceux qui allaient aux Feuillants ou ailleurs.

JPC –

Les enfants qui habitaient les roulotes de la caserne des Bénédictins

fréquentaient l’école Saint-Maurice, comme Carmen, la comparse de catch

de Suzanne Dardillac [voir interview de Yvonne et Suzanne Dardillac] ?

RL –

Voilà, elle habitait là, puis à la Cité de la Vienne, avec tous les

gens qui habitaient là…

CL –

Comme la famille Émiel…

JPC –

Mais ce n’était pas des gitans ?

CL –

Non, c’était des gens pauvres…

JC –

Les caserniers.

JPC –

Qu’est-ce qui vous distinguait ?

JC –

On avait cela de commun avec les caserniers, que l’on avait tous des sabots

de la mairie, quand on n’était pas riche, que les parents étaient chômeurs,

alors que d’autres avaient des souliers… ceux qui travaillaient à

l’arsenal, dans la porcelaine, dans la chaussure… Personnellement, je

n’ai jamais eu de rejet des enfants de la caserne. Malgré tout, elles

étaient cataloguées comme de la caserne.

RL –

On était tous pauvres… moi j’ai eu des sabots de la mairie aussi…

JC –

On faisait le chemin avec elles [les filles qui habitaient la caserne].

Mon grand-père paternel habitait à la caserne et quand on allait le

voir, il fallait faire attention, parce qu’il manquait des marches dans

l’escalier. C’était pauvre, plus pauvre que le Masgoulet, mais je n’ai

pas vu à la caserne la solidarité que j’ai eu la chance – car c’est

une chance – de vivre au Masgoulet.

RL –

C’était pareil au Port du Naveix…

JC –

Oui, mais pour moi, La Crotte de Poule, le Masgoulet, c’est tout ça...

JPC –

A la caserne, il y avait des appartements et des roulottes ?

JC –

Les deux… Les appartements n’étaient pas plus mal faits qu’au Masgoulet…

4- Ponticauds, pas Ponticauds ?

JPC –

Mais les « caserniers » n’était pas des ponticauds ?

CL

et RL – Ah non !

JC –

Maman est née au Masgoulet, ça va, ça passe, moi je suis née rue

Saint-Affre, c’est tout juste !

RL –

La rue Saint-Affre, c’est pas les Ponts (en riant).

JC –

Rue Saint-Affre, il y avait les chiffonniers, on traversait et on était

rue Saint-Étienne [Porte-Panet, en fait].

JPC –

Rue Saint-Affre, c’était la limite, ou en dehors de la limite ?

CL –

C’était la limite.

JPC –

Les quartiers des Ponts pour vous, c’est quoi ?

RL –

Ben c’est le Port du Naveix, la rue du Naveix, et le Masgoulet, le Pont-Saint-Étienne…

CL –

Le bas du boulevard Saint-Maurice.

JPC –

Le Pont Saint-Étienne, des deux côtés ?

RL –

Non, non juste du côté du Port du Naveix, le reste c’était le Sablard…

JPC –

Et le Clos Sainte-Marie ?

RL –

Hou, c’était à part, ça, les Enfants de la Vienne et le Clos

Sainte-Marie, ils ne s’entendaient pas.

CL –

Les Marins du Clos…

JPC –

Mais en dehors de ça, c’est des Ponticauds ou pas ?

RL –

Non (très ferme)

JC –

Ah si !

CL –

Pour moi, c’est des gars des Ponts.

JPC –

Est-ce que vous participiez à la fête des Marins du Clos ?

RL –

On y allait, mais on n’y participait pas…

JPC –

Et eux venaient à la vôtre ?

CL –

Ah oui, oui, oui.

JPC –

Il n’y avait pas de bagarre ?

RL –

Pas de bagarre entre nous, mais enfin, on évitait de… (rire)

JC –

L’autre jour, à la réunion du quatre-vingtième anniversaire du foyer

philanthropique, un conseiller municipal qui est né rive gauche, m’a

dit : « toi

tu n’es pas des Ponts, tu es de la rive droite, tandis que nous on est

en rive gauche ». Et ça c’est vrai que j’aurai voulu,

desfois, que la Vienne parte dans l’autre sens pour qu’on soit sur la

rive gauche !

CL –

Rue du Pont, les gars se disaient Ponticauds, rue du Rajat aussi…

RL –

Voyez, si c’est bizarre, moi, j’ai mon grand-père, le père à mon

père, il est né dans la rue du Rajat. Ils sont partis à la campagne [dans

les Monts de Blond], et nous on est revenu habiter au Port du Naveix.

Voyez, mon grand-père il est ponticaud… Son fils est revenu habiter dans

le quartier.

JPC –

Votre grand-père, qu’est-il allé faire à la campagne ?

CL –

Tailleur de pierre… Il a créé une petite carrière… son fils n’a

pas voulu continuer…

JPC –

Alors le Pont Saint-Martial, c’est la planète Mars ?

CL –

Ha oui (rires). Déjà la Place de la Cathédrale, moi j’avais Tarrade…

des bons copains, mais, ils descendaient très très rarement, même s’amuser

ou n’importe… et nous, Place de la Cathédrale, ça nous était presque

interdit. On y allait parce qu’il y avait deux terrains de boules.

Moi, j’y montait une peu, parce que j’avais un très bon copain qui

m’invitait, mais sorti de là, l’idée me serait pas venu de monter

avec un ballon jouer Place de la Cathédrale.

JPC –

C’était un autre quartier…

CL –

Voilà.

RL –

On y allait au catéchisme, au patronage, faire sa première communion…

JC –

Il y avait des facteurs d’unité : il y avait l’usine, où travaillait

vos parents, qui employait des gens du quartier ; il y avait les Enfants

de la Vienne ; il y avait aussi l’abbé Patier, pour ceux qui allaient

au patronage… il y avait tout ça… Moins peut-être à la GDA.

CL –

Il y avait Jeammot qui travaillait à la GDA…

JC –

Il y avait les lieux de travail, l’éducation sportive, le bistrot avec

ces créations de société, d’associations, tout ça, où vous vous

retrouviez. Et il y avait l’école du boulevard Saint-Maurice…

JPC –

Ceux qui n’étaient pas « Ponticauds », comment vous les appeliez ?

CL –

On disait, mettons, « la cathédrale », pour ceux qui habitaient

à la cathédrale.

JC –

On avait quand même l’amicale du boulevard Saint-Maurice qui est composée

de gens qui habitent dans le quartier du boulevard Saint-Maurice mais aussi

de Ponticauds. Les réunions politiques se tenaient à l’actuel bureau

de tabac, dans cette arrière salle, là se bâtissait le socialisme, quand

même on parlait…

JPC –

Ça se passait où ?

JC –

Juste en face l’école… c’était là que se réunissaient… et depuis

des générations quand même… faut pas… alors , moi, je suis tout

à fait d’accord pour dire que c’était une expérience tout à fait

exceptionnelle de pouvoir vivre ça avec le Masgoulet, enfin, le Port du

Naveix, les Ponticauds, mais il y a quand même… vous n’allez pas

faire, vous, le reproche qu’on m’a fait quand j’habitais déjà la

Cité des Coutures en me disant que c’était une cité de Rabouins qui

fait que j’ai fait des brochures parce que je ne peux pas accepter ce

qu’on a dit, mais on peut pas exclure, parce qu’on a vécu intensément

quelque part soit une passion, soit un quartier, on ne peut pas exclure

ceux qui…

JPC –

Mais c’est une question d’identité de quartier et de comment on

s’appelle et comment on appelle les autres… Peut-être que c’était

plus facile pour ceux qui habitaient rive gauche et qui pouvaient

appeler villauds tous ceux qui habitaient de l’autre côté, alors que

rive droite tout se touche…

JC –

Regardez par exemple Porte-Panet, c’était surtout des Espagnols qui

habitaient, bon c’était pas des Ponticauds…

CL –

Portugais surtout, les Dos Santos, les Costa…

JPC –

Eux, ils sont arrivés quand ?

JC –

C’était des réfugiés politiques… Ils allaient tous au boulevard

Saint-Maurice… Les Fonseca (que l’on appelaient les Foncassé) qui

étaient aussi espagnoles, venaient aussi au boulevard Saint-Maurice.

RL –

Ils venaient tous à l’école au boulevard Saint-Maurice…

CL –

Il y avait aussi des bretons, la famille Farouel…

5- Blanchisseuses

JPC –

Il y a eu comme de l’autre côté des blanchisseuses.

RL –

J’en ai connu. Justement, il y avait l’usine, il y avait la cour de

l’usine, il y avait la rue et il y avait une grande maison, où il y avait

justement des blanchisseuses qui lavaient le linge du boucher de la rue

de la boucherie. Elles avaient leur buanderie…

JPC –

Vous vous souvenez de leurs noms ?

RL –

Ah oui, Mesdemoiselles Roux, parce qu’elles n’étaient pas mariées.

Amélie et Léonie [nées respectivement en 1883 et 1880)… A une, je l’appelais Mamie, alors… Une est rentrée

après dans l’usine Blanc et Legros, la Milou, comme on disait, l’Amélie…

et sa sœur a continué, la Léonie, mais elle l’aidait un peu, le

soir... Si vous l’aviez vu monter son linge dans des grandes serpillères

sur sa tête…

Amélie

Roux et Renée Ladégaillerie

C’était

comme ma grand-mère [elle regarde émue la photographie, où Amélie Roux

la tient par la main…]. Comme elles avaient pas d’enfants… Moi j’étais

toujours fourrée chez elle… et à Noël on avait notre cadeau… nous

on était pauvre, on avait pas de cadeaux. Une fois mon cadeau, c’était

une orange, elle, elle nous payait un cadeau : une poussette en

bois, un petit camion, elle nous faisait un petit cadeau à tous les

enfants, on était six… C’était des brodeuses hors-pair, elles

brodaient, il fallait voir comment ! Ma sœur, chaque fois qu’il

y avait des vacances, allez hop, elle allait s’apprendre à broder, moi

j’aimais pas ça…

CL –

Il n’y avait que la cour à traverser…

JPC –

La blanchisserie, cela a duré jusque dans les années Cinquante, donc ?

RL –

Oh oui, je m’en rappelle, j’avais sept, huit ans, d’ailleurs j’étais

toujours fourrée chez elles… Elles avaient une buanderie où elles faisaient

bouillir les draps et elles les mettaient sécher dans une petite cour qu’elles

avaient.

CL –

Elles étaient payées de la main à la main. C’est pour ça, Madame Brulhart

[une autre blanchisseuse du Port du Naveix voir supra], par exemple, n’avait aucune retraite.

RL –

Elle habitait derrière le caniveau, dans la petite maison. Son premier

mari s’appelait Gerbaud, elle a eu trois gamins de lui, et de l’autre

c’était Brulhart, dont elle a eu un fils, Christian. Mais elle, c’était

le quartier qu’elle lavait… Antonine, elle s’appelait… elle lavait

pour ma mère, pour ma tante, elle faisait des petites lessives, pour gagner

un peu d’argent…

6- Pêche, sable, informations diverses

JPC –

Et la pêche, ça vous a concerné ?

CL –

J’avais une quinzaine de copains, moi j’allais jouer aux boules,

eux, les Berthelot, les Nolhaguet, ils allaient pêchouiller…

RL –

Les fils Burguets étaient des pêcheurs. Leur père avait été président

des Enfants de la Vienne.

CL –

Il y avait le tireur de sable qui pêchait en même temps… C’était

notre ravageur, Bijoux… Ancel ; il tirait le sable et il avait le

filet qui traînait au cul du bateau… Après, il a fait un peu le brocanteur…

Justement, sous l’atelier de la Crotte de Poule, là, cette maison là

(il montre une photo de la Crotte de Poule), il y avait deux pièces et

il y stockait tout un tas de choses et faisait un peu la brocante quoi…

Et le sable de la Vienne qui était très bon pour faire des enduits, des

choses comme ça. Monsieur Jeammot aussi, tirait du sable.

CL –

Longtemps dans le quartier, il n’y avait qu’une voiture, la Quatre chevaux

de Raymond Dardillac, c’était un événement quand il l’a… il pouvait

se garer tranquille, il était tout seul, et après il y a eu La Fouine,

qui a eu la traction.

RL –

Dans la cour de l’usine, Monsieur Legros, pour le mois de mai, il avait

fait un mois de Marie, donc c’était l’abbé Chartreux, c’est bien

ce que mon frère m’a dit, qui avait monté cette…

JC –

Il n’en a jamais parlé… Il est arrivé en septembre 47 et moi je suis

revenue de la JOC en début 48 et je ne l’ai connu qu’en 48, parce qu’il

allait chez ma mère, mais j’avais fait mon choix ailleurs, mais il a

dû le faire, mais jamais je n’ai su qu’il avait fait le mois de Marie…

RL –

C’était Monsieur Legros qui avait proposé ça, alors ils avaient monté

un autel dans la cour de l’usine, je m’en rappelle, on avait mis des

fleurs partout, et tous les soirs il y avait le mois de Marie, et après

on avait un Tintin-Milou, il nous faisait passer des films… c’était

le soir après le travail…

CL –

C’est-à-dire, il y avait le mois de Marie à la cathédrale, nous on

y montait, mais il était suivi de loin et puis subitement quelqu’un a

dû dire, mais pourquoi monter à la cathédrale, là haut, chez eux ?

On va le faire chez nous…

JPC –

Mais il n’y avait pas de conflit autour de ça ?

CL –

C’était les deux patrons qui avaient organisé…

JPC –

Mais les ouvriers pouvaient dire non ?

RL –

Mais les ouvriers n’y étaient pas, c’était nous les jeunes, les gamins…

CL –

D’ailleurs ma mère habitait là et elle n’y est jamais venu… oh

non.

RL –

Mais il y avait du monde pour la Vierge, ça se disait…

CL –

Une collègue amenait ses copines…

JPC –

(plaisantant) alors Chartreux était vendu au patronat ?

JC –

Il a pas fallu longtemps pour que le patron le licencie !

C’est ça que je comprends pas… En 47, il y a eu les grèves de

novembre et c’est après qu’il a été licencié… sans doute alors

après le mois de mai 48.

CL –

Ma mère effilochait la laine, elle coupait les boutons, quand j’y

passais, il y avait des sacs de boutons hauts comme ça…

JPC –

Les Enfants de la Vienne, c’était des activités sportives, est-ce

que vous alliez aussi à la paroisse ?

RL –

Oui, on allait faire notre catéchisme à la cathédrale, et

d’ailleurs on s’est marié à l’église…

CL…à

Saint-Étienne…

7- Un couple de Ponticauds

RL –

D’ailleurs, voyez si c’est bizarre, on est allé à l’école

ensemble, on a fait notre communion ensemble, vous savez quand il y a

une fille et un garçon, tous les deux…

JPC –

Vous n’aviez pas le choix autrement dit ?

CL –

Ah non !

RL –

Et c’est bizarre, on y pensait pas du tout, hein…

CL –

Il y a soixante-dix ans qu’on se connaît...

RL –

D’ailleurs, j’avais mon oncle [Michel Couturaud] qui me disait

toujours : « petite, tu te marieras avec le Claude ».

– « ça va pas non, moi, avec lui, jamais de la vie ! ».

Il m’a dit : « je vais te dire une chose : ce que tu

repousses avec le pieds, tu le ramasseras avec tes doigts ! ».

C’est lui d’ailleurs qui nous a amené dans la 4 Chevaux.

Madame Roses, une espagnole, me le disait aussi : « Petite,

tu te marieras avec le Claude ».

CL –

Ils habitaient rue du Naveix, ils faisaient des montures pour les

broches, des choses comme ça…

RL –

C’était un petit patron lui, ils avaient fui l’Espagne.

D’ailleurs après, ils y sont revenus… Monsieur Imbert…

8- La langue

JPC –

Vos parents parlaient « patois » ?

DL Ils

parlaient patois, mais ils parlaient avec nous français, alors moi, je

le comprends. Ma sœur, qui est née à la campagne, a appris à parler

le français en venant ici [à Limoges]. Mais entre eux ils parlaient

patois…

JPC –

Dans le quartier, vous n’avez pas entendu parler le patois ?

RL –

Ah non non, c’était fini…

JC –

Chez Jeammot [la famille gestionnaire de la Crotte de Poule], ils

parlaient patois.

JPC –

[à CL] Vos parents ne le parlaient pas ?

CL –

Non, ma mère est charentaise, elle est né à Chalais et mon père à

Feytiat.

JC –

[en plaisantant] Tu parles d’un Ponticaud !

9- « Tu te rappelles »,

surnoms…

RL –

On rigole, parce que quand on se retrouve, si on trouve une fille du

quartier : « Tu te rappelles ? », c’est notre

parole ! « Tu te rappelles ? quand on faisait ça et ça… ».

JC –

Vous vous souvenez de chez Émiel ?

RL –

Ah oui, le gros Meumeu ! On avait tous des surnoms, y avait

Pitaine, y avait Meumeu, Fochtaine : le Claude Jeammot, on

l’appelait Fochtaine…

CL –

Y avait Desrobert aussi, dans le Masgoulet, où ils étaient cinq garçons,

qui habitaient la grand maison quand tu viens du Masgoulet, du Boulevard

Saint-Maurice, la grande maison qui faisait l’angle de la rue du

Naveix. Ils habitaient dans la cour. Le Rouquin, on l’appelait…

|