|

Paulette

Morel-Terrien

Le

Masgoulet

Ce

texte de témoignage figure dans l’ouvrage coordonné par Jeannette

Dussartre-Chartreux,

Les Ponticauds : ce fut leur histoire, Association Les Amis de

Lucienne Lasserre, Limoges, 1991, p. 24-25.

Nous remercions vivement Jean-Loup

Terrien et Jeannette Chartreux de nous en avoir autorisé la

publication.

Issue

d’une famille de la bourgeoisie de Limoges, de tradition chrétienne

au sens vrai du terme, et profondément républicaine (mon père s’est

battu contre le Colonel de la Roque et ses croix de Feu en 34 et par la

suite contre le PSF et mes parents ont fait une guerre " exemplaire

" cachant les Juifs et les Américains, organisant (en commençant

par leur propre demeure) l’exode des réfugiés alsaciens, puis des réfugiés

belges. Consul de Belgique, le travail de mon père en temps de paix

consistait pour l’essentiel, à mettre dix tampons par an sur un

passeport ! Pendant la guerre, il participa à l’accueil des réfugiés

parisiens et parallèlement, au parrainage et à l’envoi de colis aux

gars du STO. La guerre terminée, il eut en charge le rapatriement des

prisonniers de retour des camps, tout en défendant comme il le pouvait

tous les habitants de l’immeuble contre les Allemands, qui en

occupaient le premier et le deuxième étages, dirigeant avec le

directeur de l’EDF le secours américain, etc. J’ai partagé toutes

ses tâches avec eux et appris le sens du mot solidarité.

Ayant

quitté mon milieu d’origine par vocation évangélique et choisi de

partager le sort de la classe ouvrière et celui, en son sein, des plus

pauvres, je me suis tout de suite orientée vers « les Ponts ».

J’ai trouvé, grâce à Henri Chartreux, prêtre-ouvrier qui habitait

lui-même le quartier au rez-de-chaussée du n° 8 de la rue du

Masgoulet, une mansarde avec une lucarne au troisième étage du n° 17

de la même rue et obtenu du travail à l’usine de porcelaine GDA -

Faubourg des Casseaux.

J’y ai travaillé 12 ans comme

« garnisseuse de fabrication »,

« colleuse de queue » comme on disait dans notre jargon

d’ouvriers porcelainiers. Dans les deux usines de porcelaine du

faubourg des Casseaux, à l’usine Legrand (qui n’avait pas la taille

qu’elle a actuellement) et à l’usine de chaussure Heyraud en ville,

travaillaient un grand nombre de Ponticauds ; ceux des deux « rives »,

Enfants de la Vienne ou Marins du Clos !

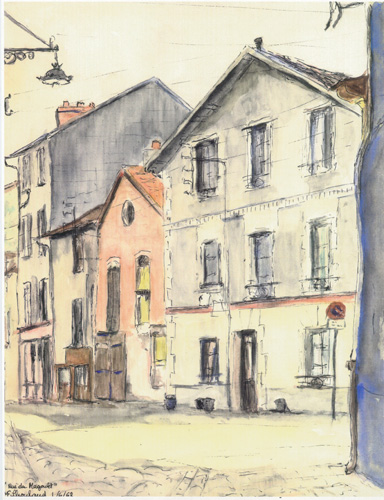

Michel

Filhoulaud, vue de la rue du Masgoulet, 01/06/1968

A

côté de ma maison (qui abritait dans ses six pièces, trois familles

avec leurs enfants et deux célibataires, dont moi), une autre, plus

petite, servait de logement à une famille avec ses enfants et quatre célibataires,

le tout dans six pièces également, le rez-de-chaussée servant

d’entrepôt.

Il

y avait derrière chacune de ces

masures une courette et

au fond, les W.C,communs à tous les locataires. On allait

chercher l’eau (et faire sa lessive) avec des seaux à la fontaine

unique, au bout de la rue côté faubourg des Casseaux. Et puis un jour,

en 1950 (c’était en hiver à la fin de l’année), rentrant à

minuit d’une réunion, en arrivant devant chez moi j’ai trouvé des

étais s’élevant jusqu’au deuxième étage posés sur les deux

maisons et des barrières de sécurité alignées jusqu’au milieu de

la rue - et, en faction devant l’ensemble, un agent de police.

J’ai

demandé à celui-ci ce qui se passait. Il m’a répondu qu’un des

habitants de la maison mitoyenne ayant entendu chez lui des sombres

craquements, avait alerté la mairie, qui en avait référé aux

services de sécurité de la ville. Le maire avait aussitôt dépêché

quelqu’un sur place pour se rendre compte de l’état des deux

immeubles dont les toitures et les murs étaient imbriqués les uns dans

les autres. Léon Betoulle avait déjà eu sur les bras une affaire

difficile, place des Bancs : une maison menaçant ruine s’était écroulée

sur une partie de ses habitants. Ces derniers avaient heureusement pu être

dégagés sains et saufs, ou sans blessure grave, à l’exception hélas

d’une personne âgée qui avait été écrasée sous les gravats. Ces

maisons n’avaient pas été évacuées à temps, alors qu’elles

donnaient des signes de faiblesse alarmants. C’est pourquoi, ne

souhaitant pas voir se renouveler pareil drame, il avait ordonné l’évacuation

sur le champ des familles qui occupaient les numéros 15 et 17, avec

l’aide des pompiers, de la police et des agents municipaux. J’ai

demandé à l’agent de police à quel endroit les habitants avaient été

relogés. Il m’a

répondu : « certains

chez des

voisins, des

amis, ou

de la

famille ». A

ma question : « et les autres?" (les autres c’était

ceux dont personne n’avait voulu !), avec un peu de gêne il m’a

informé : « à l’hôpital dans un pavillon désaffecté ! »

Il s’agissait en

fait du pavillon des « contagieux »,

laissé libre en permanence pour faire face à une épidémie),

puis il ajouta : « si vous ne savez pas où aller, je vais vous

faire un bon pour le gardien de l’entrée qui vous indiquera le lieu

exact, mais il faut être parti

à 7

heures du

matin et

rentré le

soir à

21 h ». Où

aller ? Je

le savais. J’avais

cinquante portes qui s’ouvriraient si je frappais, mais j’avais déjà

fait mon choix : « Si on a mis là-bas tous ceux dont personne ne

veut, ils ne sont pas prêts d’en sortir et d’être relogés – et

les autres pas davantage ». Ma place était avec eux, pour que

tous ensemble nous nous battions pour obtenir une nouvelle habitation.

J’ai

demandé si je pouvais récupérer quelques affaires. Il me fallait, au

moins, ma deuxième blouse de travail, des habits de rechange et divers

objets usuels. L’agent m’a dit : « D’accord, je monte avec

vous. Mais pour vos meubles, c’est impossible, les camions de la

mairie sont partis ». J’ai donc laissé sur place mon maigre

bien, ne sachant pas si je pourrais le récupérer un jour ou l’autre,

avant la démolition. Oh, il me fallait si peu de choses pour vivre.

Quelques copains solidaires me fourniraient bien l’indispensable !

Le mobilier des autres avait été entreposé dans un hangar transformé

en « garde-meubles » mis à disposition par la mairie.

Après

avoir remercié l’agent de police, j’ai chargé mon balluchon sur

les bras et pris le chemin de l’hôpital. On nous avait mis dans une

salle commune, les femmes et les hommes ensemble. A 4 heures du matin,

le grand Joseph qui avait emporté sa lampe à alcool et une casserole

faisait la « chicorée » pour toute la smala. Il

embauchait à

cette heure-là.

Nous perdions ainsi

deux heures

de sommeil,

mais au moins nous

avions quelque chose de chaud dans le ventre, même s’il fallait subir

la vexation du portier qui matin et soir fouillait nos sacs. Je crois

bien que c’est le seul hiver où depuis longtemps nous ne nous sommes

pas gelés, l’administration de l’hôpital ayant poussé la générosité

jusqu’à laisser les radiateurs ouverts.

Nous

sommes restés là un ou deux mois je crois. Mais il a fallu se battre

pieds et poings liés pour obtenir un relogement pour les familles et

les célibataires. La

mairie a donné l’adjudication à une entreprise de la ville pour la

transformation de l’ancien centre d’apprentissage situé à la place

actuelle du parc des sports, où nous avons vécu dans des conditions

indignes (les cloisons étaient faites de planches non jointées, et on

pouvait se passer le journal ou une cuillère à travers la cloison

d’un appartement à l’autre... et chacun pouvait voir son voisin

faire ses besoins sur un seau, que nous allions vider dans l’herbe,

dehors, un peu plus loin, car il n’y avait pas de W.C. Trois ans après

nous avons été relogés dans d’autres baraquements situés sur le

flanc droit du stade. C’était légèrement mieux malgré une toiture

en tôle et des cloisons de trois centimètres. Il y avait cinq W.C.

pour 90 familles et un robinet par baraquement. Mariés en 1959, nous y

sommes restés avec Claude jusqu’en juillet 60, où en raison de la

grave maladie de notre fils, et ne trouvant rien de potable, nous avons

pris un logement en accession à la propriété dans un immeuble

Baticoop dont l’attribution était soumise à un plafond de ressources

familiales, y compris les A.F.

Les

numéros 15 et 17 de la rue du Masgoulet ont été démolis peu de temps

après, par sécurité. On en voit l’emplacement sur la photo

ci-contre communiquée par les Archives Municipales. [voir

cette photo, avec d'autres, sur le site des Enfants de la Vienne]

1

Emplacement du four à porcelaine, préservé de la destruction et

intégré dans le patrimoine historique du Limousin grâce à

l’action persévérante de l’association Renaissance du Vieux

Limoges et de son président Jean Levet. Note J. Chartreux.

|

Accueil

Présentation

Témoins

Textes et documents

Images

bibliographie

|