|

Shimazaki

Tozon :

les

bords de Vienne et ses gens vus

par

un écrivain japonais (1914)

En 1914 un écrivain japonais de premier

ordre, Shimazaki Tozon (1872-1943), que l'on considère comme l'un des

représentants majeurs du courant "naturaliste"

(Shizenshûgi) (1), séjourna quelques mois

à Limoges. Il résidait à Paris quand la guerre éclata et, devant

l'avancée des troupes allemandes, sa logeuse, Marie Simonet, lui conseilla de se

réfugier à Limoges où elle avait de la famille. Il s'y rendit en

compagnie d'autres pensionnaires dont son compatriote, le peintre Masamuné

Tokasuburô. La petite maison où il habita existe encore, tout

au bout de la rue de Babylone. Jean-Pierre Levet, enseignant à

l'université de Limoges, a eu la gentillesse de nous communiquer des

passages de son oeuvre (Lettres de France et L'étranger),

où l'écrivain évoque les quartiers des bords de Vienne, et surtout

ses habitants. On notera en particulier sa très grande attention pour les

enfants, avec lesquels ce jeune homme d'une quarantaine d'années se

plaît à jouer et à bavarder. Ainsi se dit-il ému aux larmes en

entendant des petites filles chanter en limousin pour le remercier du don

d'un paquet de gâteau.

On

trouvera une notice sur Shimazaki et la version japonaise d'une partie

des textes que nous présentons ici sur le site de l'association Renaissance

du Vieux Limoges.

« Le

Pont-Neuf est un grand pont en pierre qui se dresse entre mon quartier

et le centre de la ville. Sous ce pont coule la Vienne... » (Les

Lettres de France, 11 novembre 1914).

***

« Près

du Pont-Neuf, il y avait un petit café sans prétention, à

l’enseigne du Comptoir.. Chaque fois que mes pas me conduisaient en

cet endroit, le fils des patrons courait vers moi pour me serrer la

main. Même lorsque cet enfant jouait en compagnie de petits camarades

au pied des arbres, il ne manquait pas de venir à la hâte me saluer.

Il s’était donc bien habitué au voyageur étranger que j’étais... »

(Lettres de France, 11 novembre 1914)

***

« A

ces petites filles, j’ai donné un paquet de gâteaux et nous sommes

devenus de si bons amis qu’elles m’ont chanté des chansons. En

entendant ce chant en langue limousine qui sortait de la bouche

d’innocentes fillettes, j’ai versé des larmes... » (ibidem).

***

« En

me rendant du chemin de Babylone à la Vienne, j’ai rencontré trois

ou quatre fillettes que je connaissais. Nous étions bons amis depuis le

jour où j’avais sauté à la corde avec elles. Toutes les fois

qu’elles me voyaient, elles me disaient : « Monsieur le

Japonais, venez donc jouer avec nous » (L’Étranger, 1914).

***

« J’ai

aperçu, sur le seuil d’une porte, un enfant qui tenait un morceau de

pain et du fromage dans la main. Il n’y a aucune différence entre un

enfant français dévorant du pain avec plaisir et un petit garçon

japonais mordant avidement dans une boule de riz... » (L’Étranger)...

***

« Un

garçon s’est approché de moi et m’a demandé de lui parler du

Japon. « Quel est le plus beau pays », m’a-t-il demandé,

« la France ou le Japon ? » Sa question m’a embarrassé :

« Hum... toute comparaison est impossible. Dans ton pays, on

trouve du beau et du moins beau, n’est-ce pas ? Eh bien, au

Japon, c’est la même chose » « De quelle couleur est la

mer au Japon ? Est-elle jaune ? » « Pourquoi donc

serait-elle jaune ? Elles est bleue, bien sûr, d’un bleu très

clair, elle est splendide ». « Ah ? D’un bleu très

clair », a-t-il répété. Il semblait rêver à cet Orient

inconnu. Frappé par sa vivacité d’esprit, qui l’avait poussé à

poser une question sur la couleur de la mer pour s’informer sur un

pays étranger, je fixais un instant ses yeux innocents » (L’Étranger).

***

« Je

suis descendu sous le pont. Là, on entendait d’habitude le bruit du

linge que l’on battait, mais, ce jour-là, les lavandières n’étaient

pas nombreuses. Sur la rive, entre les platanes aux feuilles jaunies et

l’endroit où l’on faisait sécher le linge, je contemplais les

enfants du quartier qui jouaient. L’envie me prit de faire des

ricochets devant un enfant. La pierre plate et bien lisse que j’avais

ramassée et lancée a rebondi jusqu’au milieu de la rivière. En

l’apercevant, les enfants se sont approchés de moi et m’ont demandé

de leur apprendre à faire de tels ricochets. Parmi eux, certains

apportaient des pierres rondes ramassées sur la rive ; d’autres

essayaient de lancer des cailloux. Tout le monde s’amusait. Je me suis

demandé si ce jeu qui se pratique au bord de l’eau n’était connu

qu’au Japon et si ces petits Français n’y avaient jamais joué »

(L’Étranger).

***

« Sur

la colline, j’ai dressé l’oreille et, alors, j’ai entendu le

bruit sourd de la Vienne qui coulait dans la vallée » (L’Étranger).

***

« Certains

jours, le murmure de la Vienne parvenait jusqu’à la prairie située

du côte gauche du chemin de Babylone. C’est de ce lieu-là, et plus

précisément de la petite colline qui s’élève en cet endroit,

qu’un jour nous avons aperçu des montagnes dans le lointain. De là,

on voyait trois églises anciennes. La plus proche, à notre droite, sur

l’autre rive de la Vienne, était la cathédrale Saint-Étienne ;

au centre, plus loin, il y avait l’église Saint-Pierre, et, sur la

gauche, l’église Saint-Michel » (L’Étranger)

***

la

maison où séjourna Shimazaki Tozon, rue de Babylone

« Sur

la rive opposée, sur le terrain en pente, on entrevoyait des maisons

rustiques alignées, ainsi que des jardins cultivés... » (L’Étranger)

***

« A

deux pas de notre logement, des vaches paissaient ; des fermières

chaussées de sabots suivaient une charrette que tiraient des bœufs ;

la rosée matinale humectait les feuilles de la vigne et des gens âgés

labouraient péniblement, en pensant sans doute à leurs fils au front »

(L’Etranger).

***

« La

Vienne avait pris son aspect automnal » (L’Étranger).

***

« L’église

Saint-Étienne est une immense cathédrale en pierre. La chapelle, qui

se trouve au détour de la rue en pente conduisant à la cathédrale,

m’a rappelé que nous étions dans un pays catholique. A côté de

cette chapelle, une vieille femme ridée, le dos voûté, vendait de

grands cierges. Au pied de la statue de Marie, on avait déposé des

cierges et des fleurs. De façon très surprenante, il s’agissait de

lotus artificiels, dont les feuilles et les pétales de couleur or et

argent ont suscité en moi l’impression que j’étais dans un temple

bouddhique. Sous la lueur vacillante des cierges placés sur l’autel,

nous avons vu une jeune fille, vêtue d’une robe noire, qui priait,

agenouillée, sur une marche en pierre. Peut-être priait-elle pour le

retour de son fiancé parti pour le front » (L’Étranger).

***

« Je

vais dire adieu à la prairie où je me suis si souvent assis, aux toits

rouges et aux immeubles serrés de l’autre rive, ainsi qu’à la tour

élevée de la cathédrale Saint-Étienne, qui semble dominer la ville

de Limoges dans son ensemble. Je n’aurai plus jamais le bonheur de les

revoir » (Les Lettres de France).

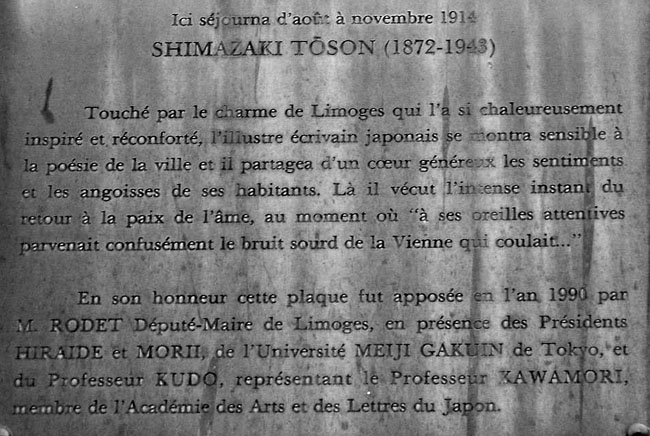

plaque commémorative apposée sur

la maison où Simazaki séjourna, rue de Babylone

(1)

Deux de ses romans sont traduits en français : Hakaï

(1906) : La transgression, trad. du japonais par Suzanne Rosset, Paris,

You-Feng, 1999 et Ié : Une

famille ; trad. du japonais par Suzanne Rosset, Paris,

POF, 1984. On peut lire la bonne notice qui lui est consacré dans le Dictionnaire

des littératures françaises et étrangères, sous la direction de

Jacques Demougin, Larousse, 1985. Voir également les pages web : http://www.shunkin.net/Auteurs/?book=532

(sur Hakai) http://www.meijigakuin.ac.jp/~french/professeurs/doc/kudo25.pdf.

(sur le séjour à Limoges)

|

Accueil

Présentation

Témoins

Textes et documents

Images

bibliographie

|