|

Anecdotes

de la légende ponticaude

Nous

publions deux articles signés André Dexet (alias Panazô), parus dans l’Écho

du centre, les 20 et 21 février 1951. Ils sont riches

d’information sur la langue et la vie quotidienne. L’auteur a

notamment pu parler, encore à cette date, avec un vieil ami qui avait

connu le flottage. Il y rappelle aussi, entre autres choses, que le

Limousin était au début du siècle la langue parlé par tous les

habitants du quartier, et que les parents l’enseignait encore sans

vergogne à leurs enfants, situation inconnue de nos informateurs

aujourd’hui, même les plus âgés.

Nous

pouvons surtout constater qu’il y a plus de 55 ans déjà on considérait

les ponticauds « authentiques » comme appartenant au passé.

Autrement dit, la légende était née…

Les

illustrations on été ajoutées par nos soins

20

février 1951

Avec les derniers et authentiques

« Ponticauds »

Il s’en est succédé, des générations de Ponticauds depuis

« Lemovice » !…

Et

sous le pont Saint-Etienne, en a-t-il coulé de l’eau de la Vienne !

Mais

les Ponticauds sont encore là… Le pont aussi d’ailleurs. Il n’en

reste plus beaucoup d’authentiques et, il faut bien le dire, Limoges

sans ses Ponticauds ne sera plus Limoges ! Leurs traditions sont

tenaces, solides, éternelles comme le pont lui-même.

Je

vais essayer de vous décrire ce qu’il en reste ou ce qu’il en

restait il y a 50 ans et faire revivre les souvenirs d’un authentique

habitant de ce quartier dont l’originalité restera dans l’histoire.

« Lous

graveichers »

Un de mes amis ponticauds m’expliquait, un tantinet nostalgique :

-

J’ai connu les derniers « dérateurs », c’est-à-dire

ceux qui avaient pour tâche de surveiller le flottage des bois dans la

Vienne. Ils suivaient dans leur course les rondins ou quartiers venant

de la région d’Eymoutiers et destinés au chauffage des fours de

porcelaine. Armés d’une perche, ils contrôlaient un parcours déterminé

et repoussaient vers le courant le bois qui s’accrochait aux rives.

Les

derniers survivants de cette profession avaient droit aux « canards ».

On appelait « canard » le bois qui coulait au fond de la

rivière. En plus de cette occupation peu rentable, ils se livraient à

la pêche. On les appelaient alors « Lous Graveïchers ».

Les

professions dominantes dans le quartier étaient « l’arrachage »

du sable et l’empilage du bois (ce dernier travail s’effectuait dans

les usines de porcelaine).

Le

chômage sévissait, et les nombreux porcelainiers du quartier devaient

revenir à leur Vienne pour vivre ou tout au moins les aider à vivre.

« La

Mentalité »

Vers le début du siècle, le Pont, le Naveix, le Masgoulet, une

partie du Sablard et le Clos Sainte-Marie étaient encore habités par

de vieilles familles ouvrières qui avaient entre elles des liens de

parenté de près ou de loin. A défaut de parenté, c’était la

familiarité et une mentalité toute particulière qui régissaient

leurs rapports.

S’il

fallait un exemple, il suffirait de rappeler qu’un enterrement

« du Pont » étaient reconnu

par tous les Limougeauds par le nombre d’amis et par la foule

imposante qui accompagnait les défunts jusqu’à Loyat.

Les

Ponticauds avaient tous des surnoms : c’étaient le grand Nini,

le vieux père Tonton, la Mimi, etc., etc…

Il

en reste encore quelques uns qui, continuant la bonne tradition, se réunissent

en des lieux bien à eux pour fêter les grands jours et, à l’instar

de leurs aînés, leur petite réunion familiale se prolonge tard dans

la nuit, accompagnée de vieilles chansons propres aux Ponticauds.

Il

faut aussi rappeler que le patois était le langage courant. On parlait

un patois spécial, agrémenté d’un accent particulier, et les

parents l’enseignaient aux enfants.

Ces

derniers fréquentaient les bords de l’eau autant que les bancs de

l’école, et les traditions des « ravageurs » ne

manquaient pas de se répercuter sur leurs divertissements buissonniers.

La glu, les pièges et les lignes voisinaient avec les livres et les

cahiers dans la carnassière. Il ne faut pas cacher non plus que les

mordus de la braconne emmenaient parfois les enfants afin de leur aider

à pousser le « comte » moyennant la promesse d’une petite

rétribution. Mais, comme me l’a dit mon ami, la promesse était

rarement tenue : elle était souvent remplacée par ces mots :

« Sauvo-té vité et ne dijo

ré, sans co io diraï à to maï ! »

Nous

ne pourrions passer sans parler des blanchisseuses. Leur réputation est

légendaire. Leur vaillance, leur ténacité au travail étaient

accompagnées d’une verve gouailleuse qui était connue de tous. Tous

ceux qui les ont approché reconnaissent aussi leur bon cœur et leur

esprit de solidarité.

La Flotte du

port du Naveix

La

pêche a toujours été la passion favorite des riverains, et les

Ponticauds s’y sont révélés des

maîtres.

Nous

parlerons des « battues » qui étaient préparées le jour

et qui se déroulaient la nuit, à la barbe des gardes et des

gendarmes.. Une dizaine de barques partaient en bataille dans le calme

d’une nuit tranquille. Quatre ou cinq bateaux tenaient le front

pendant que les autres faisaient un mouvement circulaire en partant des

rives et fermaient

la boucle dans laquelle le poisson ne pouvait échapper aux

fameux filets de nos hommes.

Et

la friture, cette fameuse friture qui a toujours été le meilleur des

cadeaux que puisse offrir un Ponticauds à ses amis, elle en coûtait

des peines et des déboires !

Il

faut dire aussi que la « battue » projetée n’était pas

toujours effectuée suivant le plan prévu. Non pas que les gendarmes

soient un sérieux obstacle, mais elle pouvait permettre l’excuse ou

l’alibi d’une petite bombance dans l’un des petits caboulots où

nos « ravageurs » se retrouvaient jusqu’à une heure avancée

de la nuit.

Les

femmes devaient écouter le matin l’explication de la « friture

manquée ». Elles écoutaient… et croyaient toujours… le motif

invoqué !

Cette

flottille de barques avait son port d’attache : Le Naveix. Elle

avait aussi son amiral : L’Amiral Coque-en-bois.

Une

chanson fort populaire avait mimé son autorité et son prestige.

André

Dexet (à suivre)

Une barque plate avec conte et épervier

carte postale, coll. J.-P. Della Giacomo

21

février 1951

Avec

les derniers « Ponticauds »

Si tu seï dau pount, passo !…

Et voici quelques anecdotes qui sont déjà

entrées dans la riche légende de nos Ponticauds :

Soir de Naufrage

Le

pré des Longes était un lieu agréable, offrant une verte pelouse dans

le cadre pittoresque et reposant des bords de l’eau.

Un

peu en amont du point Saint-Étienne, sur la rive gauche, ce coin

charmant était le lieu de rendez-vous des porcelainiers qui venaient y

passer le dimanche.

Ils

emmenaient la famille et emportaient le repas pour la journée. Le

matin, certains d’entre eux travaillaient aux jardins qu’ils

louaient dans les parages.

Un

certain soir d’été, deux de nos porcelainiers s’étaient attardés

plus que de coutume. Il faisait nuit noire et la lune avait commencé sa

ronde. Il faut dire que le retour en barque était assez bruyant, peut-être

un peu mouvementé par l’effet de quelques litres supplémentaires.

Nos deux hommes ramenaient un petit chargement de légumes.

La

barque chavira.

L’amiral

Coque-en-Bois était à son poste sur la barque de sauvetage, prêt à

parer toute éventualité. Il entendit des appels au secours et s’élança

afin de sauver nos deux porcelainiers en détresse.

Arrivant

sur les lieux du naufrage, il n’aperçut plus une seule trace ni de

nos hommes, ni de la barque. Seules, deux masses luisantes ayant un peu

la forme d’un crâne humain allaient à la dérive.

L’embarcation

de sauvetage eut vite fait de s’y diriger.

Le

moment était pathétique, tragique… Deux vies humaines étaient en péril !

Il

faut dire que, de la rive, un fort groupe de Ponticauds suivaient,

retenant leur haleine, les péripéties du drame.

L’amiral

eut un cri triomphant : «

Co l’y est, lous ténés. »

Il

aborda enfin et, au fond de la barque, on put voir deux superbes

« pommes » de choux !

Tant

qu’à nos « noyés », il y avait belle lurette qu’ils étaient

sortis de l’eau et commençaient à sécher leurs vêtements au

« bistrot » hospitalier.

L’amiral avait encore fait un coup d’éclat !

Les lavandières

Les

blanchisseuses de la rive droite avaient leur centre d’activité près

du Pont-Neuf. Il faut dire aussi que les pierres de nos lavandières

s’étalaient sur les deux rives sur une assez longue étendue. On ne

sait trop pourquoi on les avait surnommées les « tatas ».

Elles

avaient, nous l’avons dit, une réputation légendaire de travailleurs

irréprochables, mais avaient aussi la langue bien pendue.

Les

conversations bruyantes accompagnaient les bruits de battoirs. Les

discussions s’engageaient d’une rive à l’autre, et il fallait de

la voix pour converser. Elles ne mentaient jamais, mais, avouons-le,

elles déformaient un peu la vérité.

Un

jour, une brave vieille du Clos Sainte-Marie tomba malade. Les lavandières

demandaient de ses nouvelles et les commentaient. Elles apprirent un

matin que l’état de leur amie s’était aggravé. La nouvelle partit

du Pont-Neuf et remonta les deux rives.

Et

voici des bribes du dialogue :

Au

Pont-Neuf – Lo « Millou »

ne vai pas mie !

Entre

les deux ponts. – Lo « Millou » est chabado !

Au

pont Saint-Etienne. – L’oyo bé prou souffert !

Un

peu plus haut. – Lo ne s’interroro ma divendreï.

Et

enfin au bout de la lignée.

–

Né sabé pas s’à la onzé houras pourraï nâ à l’interramin !

La

brave vieille vécut encore deux ans.

**

Il

faut avouer que nos ponticauds avaient l’esprit empreint de moquerie.

Il était d’usage de jouer

les tours les plus fantaisistes à tous ceux qui voulaient bien s’y

laisser prendre.

On

raconte en effet qu’un de nos villageois d’Aixe-sur-Vienne en fit un

jour les frais.

Il

se promena d’une porte à l’autre, un dimanche matin, avec son

attelage, un tombereau de betteraves qui lui avait été commandé « per

lou lapins daus Pounticauds ».

Il repartit ainsi sans jamais avoir découvert le destinataire ou

l’entrepositaire de son lourd chargement.

**

Et

voici enfin celle qui arriva à « Marsau

dau Pount

» :

Marsau

avait une tante. Il allait souvent lui rendre visite, ne serait-ce que

pour rapporter de chez « lo

tota »

un précieux ravitaillement : œufs, volailles ou morceau de salé.

Il

pensa un jour qu’il vaudrait mieux emporter une poule de chez « lo

Tota », ce qui lui éviterait de revenir si souvent pour la

provision d’œufs frais. La tante accepta sous la promesse que sa

poule soit nourrie par Marsau à l’herbe fraîche, etc., etc…

Quelques

mois passèrent. Mais « Marsau » enviait un peu la belle

poule qui pouvait faire une bonne soupe. Il s’y décida et, las de la

nourrir, il en fit un bon pot-au-feu.

Quelque

temps après, il dut revenir chez la « Tota »

et fut obligé de réclamer une douzaine d’œufs.

Comme

la tante lui demandait des nouvelles de la bonne poule qu’il avait

promis de si bien nourrir, il lui déclara sans rire :

Chabo-té

i aï étâ obligea de lo tua, to charougno, lo né pougnio ma in yô

per jour !

Blanchisseuses en amont du pont

Saint-tienne, rive droite

coll. J.-P. Della Giacomo

« Si

tu sei dau pount »

Les Ponticauds ont toujours considéré le

pont et le quartier comme leur chose à eux seuls. Et s’ils recevaient

un ami, c’était en quelque sorte un privilège accordé !

Il

n’en repartait d’ailleurs qu’après avoir goûté aux meilleurs

choses offertes et en emportant le plus beau des cadeaux : la

friture.

La

vieille expression : « Si

tu seï dau pount, passo ! Si tu seï pas dau pount, à l’aïgo ! »,

trouve son origine dans cet amour jaloux pour leur quartier, avec ses

coutumes et toutes ses traditions.

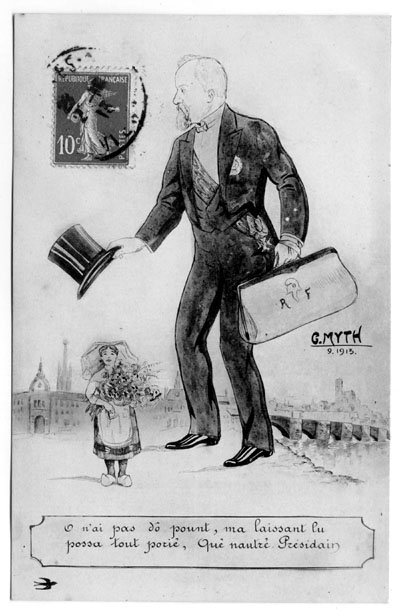

Des

ministres, de hautes personnalités ont cru devoir venir à Limoges. Les

ponticauds les ont toujours bien accueillis, mais il faut noter une

dernière anecdote concernant la venue de Poincarré en notre ville.

Ils

firent éditer une carte postale indiquant en légende :

« Au

neï pas dau pount, ma laïsso lu passa per queta vê ; què cè

qui appelin nôtré presidint ! »

A.

D.

coll. J.-P. Della Giacomo

« Sauva te viste e ne’n dija ren, sens ‘quò io dirai a ta

mair » : « Sauve-toi vite et ne dis rien, sinon je

le dirai à ta mère ! »

« ‘Quò l’i es, los tene » : « ça y est, je les

tiens ».

« La Milon ne vai pas mielhs » : « La Millou

ne va pas mieux ».

« La Milon es chabada » : « La Millou est

perdue ».

« ‘L’aia ben pro sofert »

: « Elle a bien assez souffert ».

« ‘La ne s’interrarà mas

divendres » : « On l’enterrera seulement vendredi »

« Ne sabe pas s’a la onze oras porrai ’nar a l’enterrament » :

« Je sais pas si à onze heures je vais pouvoir aller à

l’enterrement ».

Per los lapins daus Ponticauds : « Pour les lapins des

Ponticauds »

Marsau dau Pont. Paru en occitan dans le Journal de

Panazô, n° 1, décembre 1957. Sur

ce site.

« ’Chaba te i ai

estat oblijat de la tuar, ta charonha, ‘la ne poniá mas un uòu

per jorn » : « Figure-toi que j’ai été obligé

de la tuer, ta charogne, elle ne pondait qu’un seul œuf par jour »

« Si tu ses daus ponts, passa,

si tu ses pas daus ponts, a l’aiga » : « Si tu es

des ponts, passe ! Si tu n’es pas des ponts, à l’eau ! »

« Eu n’es pas daus ponts, mas laissa lo passar per questa

vetz ; qu’es se qu’ilhs appelen nòstre president » :

« Il n’est pas des ponts, mais laisse-le passer pour cette

fois ; c’est lui qu’ils appellent notre président ».

En fait, on trouve écrit sous cette carte, une inscription plus

claire : « O n’ai pas dò pount, ma laissant lu possa

tout parié, qué nautré Présidain », c’est-à-dire en

graphie normalisée : « Eu n’es pas daus ponts, mas

laissam lo passar tot parièr, qu’es nòstre president »

(voir image jointe).

|