Entretien avec Suzanne et

Pierre Dumas

réalisé par Jean-Pierre Cavaillé et Jean-Christophe

Dourdet, le

21 septembre 2004[1]

JPC – Vous vivez donc sur l’emplacement où

vivaient déjà vos parents ?

SD – C’est mon grand-père qui a acheté le

terrain qui n’était pas bien grand, mon grand-père n’était pas riche, il

appartenait à une famille d’une dizaine d’enfants et ma grand-mère aussi, et

comme ils n’étaient pas aisés, les deux n’ont pas eu grand chose, ils sont

venus travailler à Limoges [2].

Ils ont travaillé durement pour acheter ce malheureux bout de terrain et en

définitive la maison était constituée de cette partie là [Mr. et Mme Dumas

montrent une partie du salon], c’était ce morceau. C’était partagé par une

cloison, la cuisine ici, la chambre où couchaient mon père, mon oncle et leurs

parents… Et alors ils vivaient, enfin, ils ont vécu, bien petitement, bien

pauvrement [3].

S’ils voyaient comme c’est maintenant, ils seraient… j’espère qu’ils le voient

d’un monde meilleur…

Maison natale de

Suzanne Dumas

Mon grand-père, je ne l’ai pas

connu, c’était un conteur hors pair, paraît-il […] mon grand-père était le

conteur, l’aède du coin. Une vieille voisine qui est morte il y a déjà bien

longtemps, qui l’avait connu, m’avait dit : « Tu dis que ta

grand-mère sait bien des gnorles,

Petite, si tu avais entendu ton grand-père, il en savait bien plus »

[4].

D’ailleurs, je le dis dans mon livre. On sortait le banc, parce que tout le

monde n’avait pas de banc… le vieux monsieur Guélicou [5],

avait la chance d’être menuisier, il avait fait un banc. Mon grand père

s’asseyait sur le banc avec monsieur Guélicou et les autres s’asseyaient dans

l’herbe, parce que la route n’était pas faite ; c’était dans d’anciens

prés, il y avait beaucoup moins de maisons que maintenant, il n’y avait pas de

belles maisons. C’était les ponticauds. Tous ces gens travaillaient rudement.

Ma grand-mère avait trouvé une place… d’ailleurs je n’ai jamais compris comment

cela avait pu se faire. Elle travaillait chez une couturière et elle avait

appris à couper. A coudre, elle savait ; mais à couper ! Je n’ai

jamais compris comment elle pouvait faire, parce qu’elle ne savait pas lire,

alors comment pouvait-elle prendre les mesures des gens ? Et pourtant je

l’ai vu faire des vêtements…

Les

grands-parents

La petite Suzanne

SD – Ce qui vous intéresse, c’est la vie de la

population du quartier ?

JPC – Oui mais à travers ce qui vous

importe beaucoup dans vos livres et dont témoignent vos recueils de contes, à

savoir la question de la présence du dialecte limousin.

SD – On ne parlait que ça, Monsieur.

JPC – Jusqu’à

quelle époque environ on ne parlait que ça ?

SD – Ça

a duré bien longtemps. Je ne sais pas […] Quand on commençait à aller à

l’école, on nous interdisait de parler « patois », que c’était…

d’ailleurs mon père et mon oncle étaient de cet avis et considéraient que

c’était de l’inculture. Mon oncle vivait avec nous et il se fâchait parce que

ma grand-mère ne parlait que le patois, enfin l’occitan.

JCD – Et c’est à quelle époque que ça a

commencé… qu’il ne fallait plus parler patois à l’école ?

SD – À partir du moment où on allait à l’école,

déjà du temps de mon père et de mon oncle. Mon père est né en 1896, mon oncle

en 1899. Chez eux ils parlaient patois, et quand ils sont entrés à l’école, les

instituteurs leur ont dit : « on ne parle pas patois, c’est les gens

incultes qui parlent patois ». On ne s’est pas occupé des contes et de

tout l’acquis que mon grand-père et ma grand-mère pouvaient avoir, non. Mon

père et mon oncle en avaient honte, de ces parents illettrés qui ne savaient

que dire, raconter des histoires. C’était la tradition orale et c’était comme

ça ! On a commencé par leur dire que c’était de l’inculture. D’ailleurs,

ils sont allés à l’école jusqu’à leur certificat d’étude et ils l’ont eu bien

comme il faut, et après ils ont suivi les cours du soir pour essayer de sortir

un petit peu de cette infâme anticulture. C’était comme ça. Malgré tout, ma

grand-mère avait une sœur qui habitait dans le quartier et avec d’autres

« dames » – je dis « dames » parce que les messieurs

étaient au travail et puis il y en avait beaucoup qui étaient morts, parce

qu’ils avaient fait des travaux très durs – ces « dames » ne

parlaient que patois, et quand je suis entrée à l’école, moi, hé bien, on nous

interdisait de parler patois. J’avais des cousines qui habitaient aux Vignes de

Panazol – ce qu’on appelle maintenant Val de Vienne, mais enfin le vrai nom

c’était les Vignes de Panazol – avec les petites cousines on allait à l’école

ensemble, à l’école religieuse, Sainte Valérie. Hé bien c’était pareil.

JPC – L’école religieuse n’était donc pas

plus tolérante que l’école publique sur cette question là ?

SD – Non non. Ce n’était pas de l’occitan,

c’était du patois, et mon oncle et mon père – et ma mère aussi – s’occupaient

de ne me parler que français. Mais avec ma grand-mère… et puis avec ses

copines. Avant d’aller à l’école, j’écoutais leurs conversations qui n’étaient

pas très adaptées à mon âge, mais enfin…

JPC – Vous avez parfaitement retenu…

SD – J’avais beaucoup de mémoire.

JCD – C’est grâce à votre grand-mère que

vous avez eu la langue.

SD – Oui, parce que mon grand-père est mort pas

mal d’années avant ma naissance… Il travaillait chez Haviland, et il

travaillait même le dimanche matin, il travaillait six jours et demi par

semaine, et vous voyez Haviland où est-ce que c’est par rapport à nous. Il y

allait à pied, avec des « soques », comme il disait, des sabots bas

et il faisait un travail très dur, ce n’était pas un homme costaud, il avait

cinquante neuf ans et un soir, après avoir mangé, il a eu un malaise, et il est

mort.

JPC – Cela veut dire que même au travail…

à Haviland par exemple, entre eux, qu’est-ce qu’ils parlaient, les ouvriers ?

SD – Ah, mais les ouvriers, ils parlaient

patois, mais oui. Mon père travaillait à l’Union, ce que l’on appelait plus

tard le Coop, hé bien il y en a beaucoup qui parlaient patois. Mais mon père et

mon oncle mettaient un point d’honneur à ne pas le parler. Moi, quand je suis

entrée à l’école, j’ai retrouvé des cousines que je voyais fréquemment, des

cousines au second degré, mais on se fréquentait beaucoup, et j’allais souvent

aux Vignes, et tout le monde aux Vignes – c’est pas loin le Val de Vienne, vous

voyez où c’est – hé bien tout le monde parlait patois, et moi aussi. Quand on

s’est retrouvé à l’école, si on avait le malheur… Une chose vraiment peu

importante : on jouait au loup, et alors si le loup nous attrapait… à la

récréation, un carré représentait la maison et l’on disait : « Crin, crau, barrar emb clau ».

Quand les maîtresses entendaient ça ! A l’école publique c’était

pareil : « Crin, crau, barrar

emb clau », c’était pendable : « Vous ne pouvez pas parler

français ? ». C’était très amusant de dire comme ça, alors on

s’arrangeait pour qu’elles ne soient pas là, quand on le disait. C’était

extrêmement strict. On a, je sais pas, on nous a enlevé notre langue, parce

qu’on nous a présenté ça comme de l’inculture, c’est tout. D’ailleurs mon oncle

et mon père avaient absolument cette opinion, et pourtant ça n’était pas des

gens de droite, c’était des gens de gauche…

JPC – C’est important de le souligner.

SD – Oui, oui. Leurs copains, c’était des gens

comme eux, qui travaillaient aux Coop, dans la chaussure, n’importe où, c’était

des ouvriers, mais ils avaient bien soin de ne parler que français. Et certains

d’entre eux, en particulier mon oncle, faisait parti de l’Orphéon Socialiste,

du Parti Socialiste, qui pouvait se payer le luxe d’avoir des gens qui allaient

répéter deux ou trois fois par semaine et faire des concours à travers la

France, et tous ces gens étaient des ouvriers et ne parlaient que français.

[Pourtant] des chants en patois, ça existe !

JPC – Donc la génération de vos parents,

les hommes et les femmes - parce que là il y a peut-être une distinction à

faire : votre grand-mère, c’était un groupe de femmes qui ont continué à

parler ensemble, jusqu’au bout…

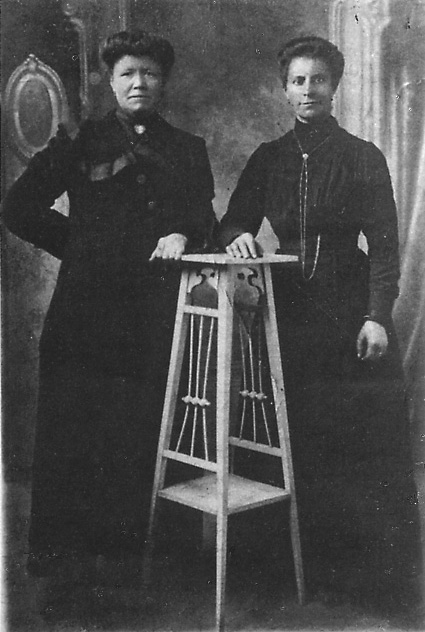

La Marie Calobre

et la Catarina (la grand-mère)

SD – Ma mère était issue de la commune de

Vicq : elle savait parler patois. Ç’avait été une très bonne élève, elle

réussissait très bien, et elle n’entendait pas que je parle patois…

JPC – Elle ne voulait pas, elle non plus.

Donc, c’est la génération de vos parents qui a…

SD – Quand j’allais chez mes grands

parents à la campagne, mon grand-père passait pour quelqu’un de très

intelligent, mon grand-père maternel. Il ne racontait pas d’histoires,

amusantes avec les femmes - par exemple - ; il était très strict, mais il

ne parlait que français. Du moins en présence des autres gens. Mais enfin il

disait : « Il ne faut pas que la petite apprenne à parler patois,

surtout », c’était une tare à ses yeux !

JPC – C’était parce qu’on pensait que la

réussite sociale était conditionnée par le fait de parler français et plus du

tout le patois. Vous pensez que c’est ça, ou…

SD – Oh je pense que c’est ça, oui. On ne

réussissait que si on était quelqu’un d’instruit et qui parlait français. Et on

appelait indûment l’occitan du patois.

JPC – D’accord, comme partout ailleurs, ou

presque…

SD – Vous êtes d’une autre région, et vous êtes

plus jeune, mais moi j’ai connu une époque où dans la rue, là, on ne parlait

que patois.

JPC – Oui c’est ça qui est important, qui

est notable, c’est que l’on parlait donc patois en ville jusqu’à…

SD – Sur les bords de Vienne les lavandières,

quand elles s’insultaient : « granda

puta, granda garça… ». Elles ne parlaient pas le français, sauf avec

les clientes…

JPC – Mais, vous le dateriez… jusqu’à la

seconde guerre on a entendu parler dans la rue, ou pas ?

SD – Entendu parler, jusqu’à la seconde

guerre mondiale ? Hmmm… peut-être pas.

PD – De façon habituelle non, mais si on se

promenait dans les rues, les ouvriers municipaux parlaient patois entre eux,

même après la dernière guerre…

SD – Oui c’est vrai, les ouvriers

municipaux !

La Marie Calobre

et la Catarina (grand-mère) un peu plus tard...

PD – Ils [les ouvriers municipaux] étaient

originaires pour beaucoup de la campagne, et ils parlaient entre eux en patois.

SD – En occitan.

PD – Oui peu importe.

SD – Ils ne savaient pas que c’était de

l’occitan. Ils faisaient comme Monsieur Jourdain, ils parlaient occitan sans le

savoir.

JPC – Ils l’auraient su, peut-être qu’ils

auraient été plus attaché à le conserver…

PD – Qui sait…

JPC – Je crois, parce que l’idée que ce

n’est pas une vraie langue a fait beaucoup pour le ruiner, pour le perdre… a

beaucoup fait dans la disparition de la langue.

SD – Ce qui a tué l’occitan c’est que c’était

une langue parlée et pas écrite. Mon grand-père et ma grand-mère paternelles ne

savaient… ma grand-mère ne savait pas du tout lire et écrire, mon grand-père savait

un peu, mais mon père disait qu’il écrivait café

« c-a-f-e-t » par exemple, et il trouvait que son père, c’était

vraiment un pauvre type, alors que je ne le crois pas, il avait une mémoire

formidable. A ce qu’il paraît… des histoires, il pouvait en raconter une tous

les soirs : comme Schéhérazade. ça

ne devait pas être un imbécile, mais…. On l’avait un peu envoyé à l’école,

parce que c’était un garçon ; les filles on ne les y envoyait pas.

SD – …Les

filles ça n’avait pas besoin d’aller à l’école…

JPC – Et donc si elles n’allaient pas à

l’école, elles maîtrisaient peut-être moins le français ?

SD – Oh oui, elles parlaient toujours patois

[6],

moi, quand j’étais avec ces dames – aussi loin que mes souvenirs remontent, et

ils remontent assez loin, je ne sais pas, vers trois ans – jusqu’au moment où

je suis allée à l’école, je passais mes après-midi, à la grande fureur de ma

mère, avec ces personnes qui ne parlaient que patois, ma mère ne se joignait

pas à elles, et elle parlait français et elle estimait que c’était au-dessous

de tout quand on en commençait à parler comme ça. Je me souviens que je ne

devais pas parler patois devant elle, ni devant mon père, ni devant mon oncle.

Avec ma grand-mère, oui, « Pita,

pita, vaque‘qui »

SD – Mais on m’a tellement seriné que c’était

l’état le plus bas, le plus minable de parler patois que quand je suis devenue

institutrice… J’ai commencé à la campagne : dans les campagnes en 41, on

parlait patois. On ne parlait que patois. Mes élèves parlaient patois, mais ils

me comprenaient.

JPC – Alors, est-ce que vous avez puni vos

élèves, parce qu’ils parlaient patois ?

SD – Je ne les ai pas puni, je leur ai dit de

parler français. […]

JCD – Vous avez eu des élèves qui ont appris

le français avec vous ?

SD – Ah oui, il y en a qui ne savaient pas

parler français, il n’y a pas tellement longtemps, parce que…

JPC – Jusqu’à quand cela ?

SD – Attendez, quand est-ce que j’ai

trouvé un enfant qui ne parlait que patois ? Il était d’une famille

nombreuse. Ses frères et ses sœurs étaient déjà à l’école, mais on ne devait

parler que patois chez lui… vers l’année soixante, par là. J’ai eu un élève qui

est venu, qui ne savait pas un mot de français. Un jour quelqu’un a dit :

« Oh ça sent bien mauvais ! » Il a dit : « Qu’es que ai petat ? » Vous

comprenez… et j’ai dû lui apprendre à parler… je lui ai dit « d’abord

c’est pas poli » et puis je lui ai dit : « Il faut parler

français ! ». Il s’est fait rappeler à l’ordre. Il n'était pas plus

bête qu’un autre. Il avait des grands frères et des grandes sœurs, mais je suis

sûre que chez eux ils ne parlaient que patois, parce qu’il aurait pu apprendre

le français au contact des autres. Alors je lui ai appris à parler. En soixante

j’avais déjà près de quarante ans et ça faisait quand même… vingt ans que

j’enseignais… mais mes premiers élèves ne parlaient que patois. J’étais du côté

d’Eymoutiers… un patois qui était différent du nôtre. Ça m’avait étonné… mais

enfin… Je ne m’étais d’ailleurs pas vantée que je parlais patois. Je ne l’avais

jamais dit. Ils ont dû dire que j’étais bien hypocrite par la suite, s’ils ont

eu l’occasion de lire mes livres.

Oh il y a eu même mieux :

quand j’ai commencé à participer au CLEO, la Clau

de Lavalade, le premier jour, où je suis allée à la réunion, j’ai retrouvé un

cousin au second degré, qui était très très doué, quelqu’un qui était très

intelligent qui avait passé à la fois son bac math et son bac philo, parce que

s’il était encore en vie il aurait quatre-vingt-dix ans maintenant, alors vous

voyez que, à l’époque, il n’y avait pas beaucoup de gens qui passaient le bac.

Il l’a passé à la salle des examens, c’était un tout petit endroit, vers la

préfecture. C’était marqué longtemps Salle

d’examens, mais ça été supprimé, je suppose. Mon cousin ne faisait pas fi

de l’occitan. C’était quelqu’un qui avait l’esprit très éclairé, mais malgré

tout il parlait français. Il était instituteur. Il aurait pu être autre chose,

mais il était instituteur.

JCD – Quel était son nom ?

SD – Alphonse Lazeyras. Il y a pas mal

d’écrits de mon cousin. D’ailleurs il était très doué. Il écrivait, il

illustrait et il mettait les chansons en musique. Il était très, très doué…

Alors j’ai retrouvé mon cousin. On s’était peu fréquenté parce que… on était

cousins, nos grand-mères étaient des sœurs… on était proches… [7]

SD – Le plus beau que j’ai retrouvé, ç’a été un

ancien élève, l'un de mes premiers anciens élèves, on avait l’air aussi vieux

l’un que l’autre... Il a écrit tout un livre en occitan : Lo lop seguiá la noça.

JCD – Roland Vincent [i. e. Roland Berland].

SD – Ah, vous l’avez lu ?

JCD – Oui, oui, je l’ai lu en partie. J’ai

lu Lo lop seguiá la noça et puis

aussi Solelhs gris, c’est un recueil

de nouvelles et Los Jorns telhòu.[8]

JPC – C’est un élève à vous ?

SD – Un ancien élève, Oui, oui. Il m’a dédicacé

son livre, en disant que… alors, il n’était pas Limousin, lui, il venait

d’ailleurs, donc il parlait français et c’est avec les autres qu’il a appris a

parler patois. J’interdisais de parler patois, mais lui il n’y avait pas à lui

interdire : il parlait français. Il disait que… à une époque, on n’était

pas du même côté, mais on était les seuls à parler français à l’école et que

maintenant on parlait et on écrivait l’occitan pour le plaisir. C’était assez

curieux de se rencontrer comme ça. J’ai même rencontré un ancien élève de mon

mari, Vignaud, Pierre Vignaud, aussi… qui y avait-il encore ? Monsieur et

madame Gane…

SD – …Roger et Josette … On était une

douzaine, il y avait peu de gens que je connaissais dans le lot. On était bien

content de ce que j’apportais comme provende, parce que ça se faisait rare…

malheureusement on avait un défaut : pour la plupart, on était vieux.

JPC – Vous avez été institutrice pendant

toute votre vie active, est-ce que vous avez eu l’opportunité de transmettre

oralement la langue à qui que ce soit.

SD – La langue occitane ? Je m’en suis

bien gardée !

JPC – Par exemple, dans votre famille…

SD – À la campagne, on parlait, je parlais

toujours…

PD – Mais si, il y avait bien les occasions avec

les amicalistes…

SD – Ah ah si… J’oublie ce détail que mon mari

me rappelle opportunément… on faisait des fêtes scolaires. Même avant de me

marier je faisais des fêtes, et j’écrivais toujours une pièce en patois. Je les

ai jetées. Une fois on m’a dit : « Mais c’est une manie que vous

avez ! » Alphonse avait écrit un opéra lui, ça volait beaucoup plus

haut !

JPC – Un opéra en patois ?

SD – Oui ! […]

JPC – Et le texte se trouve quelque

part ?

SD – Non, il l’a jeté, il a fait comme moi,

Madame Gane a

dit : « C’est une manie que vous avez dans la famille ! ».

J’écrivais…

JPC – Vous êtes sûre que vous les avez

perdues, vous êtes sûre que ce n’est pas dans un coin ?[9]

SD – Oh non, non ! On avait… simplement

nos mains pour écrire, on n’avait pas de machine à écrire, rien du tout… Je

parle d’il y a… la première fête que j’ai eu faite – je n’étais pas marié

encore [10].

JPC – Oui, c’était à quelle époque ?

SD – Début Quarante-deux. J’étais très

jeune et l’inspecteur qui est venu me faire passer mon CAP, il n’était pas

content du tout, il m’a dit : « Vous n’avez pas peur d’avoir des

incidents ?» J’ai dit « Monsieur l’inspecteur, non ! Je

suis capable de me défendre ». Un soir à une répétition, des jeunes qui avaient

bu un coup de trop sont venus nous embêter : j’ai attrapé la baguette qui

me servait à montrer les lettres à mes petits élèves, et je leur ai tapé dessus

[11].

Je les ai mis dehors. Je les ai mis en fuite. Ils ont dit : « Mais

elle est méchante cette instit », « ‘la es meschanta

l’institutriça » – « paubres

pitits ! ». On répétait les soirs après le travail, le mien et le

leur, on répétait…il y avait des choses en français, mais j’ai toujours eu des

choses en patois. J’avais fait une pièce, la première chose que j’ai écrite,

oui c’était la Gerba bauda : La fin des moissons [12].

Et puis j’avais un très bon sujet qui chantait et jouait très bien, qui a

chanté ça, à la fête… Et je l’ai reprise par la suite. Quand j’étais marié, à

ce moment, mon mari s’occupait de la partie en français, des choses plus…

enfin, classiques. On avait même pris une pièce… Crispin rival de son maître [13].

La dernière fois qu’on a joué quelque chose, que l’on a fait une fête scolaire,

il y avait Crispin rival de son maître.

C’était mon mari qui s’en était occupé, et comme il y avait quelqu’un de

défaillant, il avait même joué… Moi, je ne sais pas, à partir d’une chanson, je

montais une pièce et…

JPC – Où vous jouiez ? Vous jouiez dans

quel cadre ?

SD – Dans l’école. […] Pendant quelques années,

c’était dans l’école. Après, on est resté un certain temps dans la commune de

Rochechouart. Là, la première fois qu’on a joué… Les classes n’étaient pas

grandes, elles étaient superposées, moi j’étais en bas, mon mari était en haut…

et alors, ça ne marchait pas. On avait fait la fête dans la salle de bal du

village. Les aubergistes… d’ailleurs c’était l’hôte qui était président de

notre amicale et on avait joué dans la salle de bal. Vous savez, c’était des

moyens de fortune, ce n’était pas… Mais enfin, il venait du monde, c’était

plein ! Par la suite, l’année d’après, la mairie a fait construire une

cantine et on a prévu que – le maire, c’était monsieur Pont à ce moment – après

tout, on pourrait bien s’en servir comme salle des fêtes, alors avec les

tables, qui étaient mobiles, et puis avec l’aide de tout le village, on

travaillait. À Babaudus, dans la commune de Rochechouart, vous savez, ça

n’existe même plus comme école, mais tout le monde s’y mettait, les uns

faisaient la menuiserie, l’autre l’électricité, d’autres des costumes… et tout

le monde, tout le monde travaillait.

JPC – ça

n’aurait plus été possible, à cette époque là, dans une école de quartier, ici

en ville, non ?

SD – ça,

je crois pas, de toute façon, quand on faisait des fêtes scolaires, je me suis

trouvée après à Limoges, mais on ne faisait pas une fête. On faisait une fête

commune pour l’école, et chacun présentait un petit numéro minable, enfin

j’appelle ça un petit numéro minable, parce que j’avais l’habitude de monter

des choses… Ah oui, ça durait trois heures, quand même… Même la première fois

que j’en avais fait une, ça a duré trois heures. Les gens étaient venus de

partout. C’était pendant la guerre. Il n’y avait pas beaucoup de distractions

vous me direz, mais c’était archi-comble…[14]

JPC – Le fait de mêler comme ça des pièces

occitanes aux pièces françaises, est-ce que ç’aurait été possible en ville, à

Limoges, dans les années Quarante, Cinquante, Soixante ?

SD – Nous, on est venu en Soixante-deux à

Limoges…[15] Ce n’était

plus possible. On était à la cité du Sablard. Vous savez, c’était déjà très

mélangé… les gens venaient… il y en a qui venaient de la campagne, mais beaucoup étaient là depuis longtemps et ne parlaient plus, pratiquement

plus l’occitan. Il y aurait eu, je ne sais pas moi, peut-être une personne sur

dix, qui aurait compris l’occitan. J’ai été sollicitée par la suite pour

raconter des contes à certains endroits… la dernière fois c’était au Pont-Neuf…

Je suis allé à Aixe-sur-Vienne, un collègue m’avait demandé… et puis aussi une

école du nord de la ville, un monsieur qui m’a demandé de venir raconter des

contes au conseil des parents d’élèves.

JPC – Mais vous les avez raconté en…

SD – Je les ai raconté en français, parce que

personne… Il y aurait eu peut-être une personne…

JPC – Et ça vous intéresserait de venir

conter en patois aux enfants de la Calandreta

à côté, là ?

SD – Je le parle mal, le patois.

JPC – Bah ! (manifestation d’incrédulité)

SD – Je ne le parle pas bien, parce que je n’ai

plus l’habitude de le parler, au point que…[16]

quand on a inauguré la librairie occitane[17],

hé bien on l’a inaugurée avec un livre à moi, puis on m’avait offert un

magnifique bouquet, jaune et rouge, carré – c’est les couleurs de l’occitan.

D’ailleurs c’est les couleurs du catalan aussi, de la Catalogne. Les catalans

étaient plus malins que nous, parce qu’ils ont gardé leur langue.

SD – Oui mais maintenant… Je vois, dans le

quartier, on est deux à être nés ici. Un voisin là-bas en face, un peu plus bas

: Jojo. Il s’appelait Jojo, moi Zézette, alors pour rire on s’appelle comme ça…

JPC – Jojo et Zézette, ça fait très titre

de bande dessinée, je trouve, Jojo et Zézette.

SD – Tout le monde nous appelait comme ça :

il s’appelait Georges, moi Suzanne, Suzanne, Suzette, Zézette, Georges, Jojo…

mais il n’y a que nous deux qui sommes nés dans le quartier. On est les deux

seuls.

JPC – Il faudrait aller l’interviewer.

SD – Qui ? Jojo ? Ho, mais sa

famille était plus évoluée que la mienne… ça ne devait pas beaucoup parler

patois, occitan, je ne crois pas… parce que… d’abord, il n’habitait pas là, il

habitait dans le bas de la rue, et c’était des gens assez chics et les gens

chics ne parlaient pas patois. J’ai connu son arrière grand-mère, comme ça, un

peu…, alors elle, elle parlait le patois avec ma grand-mère

JPC – ça

c’est important : les gens qui parlaient patois donc, étaient des gens

qui, dans l’échelle sociale, étaient en bas, ceux qui étaient plus élevés ne

parlaient pas.

SD – Voilà.

JPC – Mais alors, parmi les ouvriers, ceux

qui avaient… disons une conscience politique forte, ceux qui militaient, etc.

ceux-là étaient aussi très hostiles au patois.

SD – Mais oui.

JPC – Je pensais à votre père et à votre

oncle qui étaient des gens qui avaient une conscience politique : ils ont

même été en désaccord à certains moments, d’après ce que vous racontez.[18]

SD – Ah oui, oui, ils se passaient de ces

savons !

JPC – Mais enfin, ils étaient de gauche

l’un et l’autre…

SD – Mais ils avaient des idées religieuses, et

ils les ont gardées…

JPC – Mais ce n’est pas pour cela que vous

étiez à l’école privée, c’est parce qu'elle était la plus proche, non ?

SD – Oui, mais enfin, c’était aussi un peu

parce qu’ils avaient des idées religieuses. Mon oncle est mort jeune, il était

secrétaire des employés de commerce de la CGT, il a été enterré à l’église

Saint-Paul Saint-Louis, sa femme était institutrice et les organisations

socialistes – il faisait partie de l’Orphéon Socialiste et d’organisations

socialistes très actives – il y avait beaucoup de couronnes toute rouges, et

quelqu’un a dit à mon père : « Quand j’ai vu rentrer toutes nos

fleurs rouges dans cette église ! » Mon père n’y était pas, il était

malade, il s’était retiré, il ne s’occupait plus de grand chose, et puis il

était assez changeant... Tandis que mon oncle, par conviction, il était

secrétaire des employés de commerce de la CGT.

JPC – Mais il n’était pas permanent de la

CGT ?

SD – Ah non, personne n’était permanent. Quand

on faisait quelque chose, on le faisait gratuitement…

[…]

Mon oncle est mort jeune, il

aurait plus de cent ans… [à ses funérailles] il y avait plein de socialistes,

ils ne sont pas rentrés dans l’église évidemment, et ils ont reproché à mon

père qui a dit : « Mon frère fait ce qu’il veut ! » [Son]

frère faisait ce qu’il voulait et sa famille aussi… ils ont dit que, voir

rentrer toutes ces fleurs rouges dans l’église… parce qu’à ce moment là,

socialiste, était en général synonyme d’anticléricalisme. Ce qui était idiot,

parce que…

JPC – Oui, mais cela fait partie de…

SD – du folklore.

JPC – … de

l’histoire aussi.

SD – J’ai des cartes encore de mon père et de

mon oncle, de l’époque où la CGT ne s’était pas encore divisée.

JPC – Des cartes ?

SD – Des cartes d’adhérents… Tout le monde

n’était pas militant !

JPC – Alors cette idée – enfin c’est moi

qui le dit – que plus on était militant, plus on mettait un point d’honneur à

ne parler que français…

SD – Oui, parce que les copains de mon père et

de mon oncle, qui venaient à la maison, hé bien, ils ne parlaient que français,

et c’était tous des gens de gauche.

JPC – Entre eux, ils ne parlaient que

français ?

SD – Ah oui.

JPC – Même quand ils faisaient une fête,

comme ça…

SD – Ah oui, il y avait les fêtes de l’Orphéon

Socialiste, ils apprenaient des chants. C’était des chants français. Grâce à

mon oncle, j’ai appris très jeune le respect des partitions et puis des chants…

de la musique classique. La classe ouvrière n’était pas... je ne sais pas moi,

inculte. Il y avait une troupe théâtrale à Limoges [19].

Pas bien grande, bien sûr, mais enfin… J’entendais parler de tous ces gens qui

étaient de gauche, qui étaient des ouvriers et qui ne disaient pas un mot

d’occitan et la musique qui les intéressait, c’était la grande musique.

JPC – Mais alors, qui est-ce qui parlait,

si eux ne parlaient pas ?

SD – Ils étaient employés de commerce, en

général eux, alors…

JPC – Par contre vous avez dit tout à

l’heure les employés municipaux. Et tous ces travailleurs à la chaîne, les

porcelainiers ?

SD – ça

parlait beaucoup patois là, c’était des gens qui venaient – mais avec une

génération de retard – [de la campagne] à Limoges. J’avais un cousin, un cousin

par alliance lui aussi, hé bien, mon père avait réussi à le faire entrer à

l’Union et, il avait dit : « Il me fait honte parce que… »

D’abord on l’avait employé à de gros travaux durs… Il travaillait à ce qu’ils

appelaient le chantier… On livrait le bois, le charbon, les fûts de vin, il

faisait des travaux très pénibles, alors ceux des succursales, qui

travaillaient dans les magasins, ils avaient affaire au public, et il fallait

qu’ils parlent français… les employés répondaient en français, même si les

lavandières leur parlaient patois. Je me serais bien gardée de le faire, moi,

parce qu’on m’avait tellement mise en garde contre ça… Le cousin, il venait de

Nexon, il était marié avec la cousine germaine de mon frère… Il était malgré

tout parent… De son côté, parce que ma famille grand-paternelle était de

là-bas, on était aussi apparenté… Vous savez, ça se mariait beaucoup entre gens

des mêmes familles, pas trop proches mais souvent, et alors le pauvre cousin, il

est arrivé au chantier… c’était pas très gratifiant, des travaux durs,

pénibles et il n’était pas payé plus que les autres… Il s’appelait

Grosbonnet : mon père a dit, et mon oncle, qui était encore en vie :

« Il nous fait honte Grosbonnet, parce que tu sais, ce qu’il a

fait ? » Il avait des copains qui lui avaient fait un mauvais

tour : chacun avait sa bouteille, de vin, pas d’eau, il n’y avait pas

d’eau minérale à ce moment, ils avaient leur bouteille de vin, quelqu’un avait

frotté le goulot de sa bouteille avec du piment – je ne sais pas où il se

l’était procuré, mais – quand mon cousin avait voulu boire, il a recraché, et

puis il s’est mis à leur dire « Ieu

vau lo ’nar dire au chefe », « Je vais le dire au chef ». Mon

père et mon oncle étaient furax. Ma cousine, au second degré – elle avait été

en ville malgré tout, et elle avait dû aller quelques temps habiter à la

campagne pour la santé de son père qui avait été gazé pendant la guerre de

Quatorze. C’est là qu’elle avait connu son mari. C’était d’ailleurs un très bel

homme. Mais lui, parlait patois encore, même s’il était plus jeune que mon père

et que mon oncle, il parlait patois, mais alors il avait fait rire tout le

monde : « Ieu vau lo ’nar dire

au chefe », « lo chefe ! »

ç’avait fait le tour de l’Union

Coopérative... Mon oncle et mon père étaient très… « C’est votre cousin,

oh oh quel con ! » – alors que je suis sûr qu’il n’était pas plus

bête qu’un autre, mon cousin André. […] Il leur faisait honte, voilà. Après,

quand il a été un peu plus déluré, on avait réussi à le mettre à travailler

dans un magasin, mais il avait travaillé avec mon père et mon père me

dit : « Il me fait honte, il y a des fois qu’il parle

patois ! ». Pourtant, mon cousin, mais alors ce cousin Gros-Bonnet,

je ne pense pas qu’il s’occupait de politique, lui, il ne s’occupait pas de

tout ça, mais mon père et mon oncle, qui étaient vraiment des piliers de la

gauche, hé bien, leurs copains…

JPC – Pareil, il n’y avait pas

d’exception…

SD – Il y en avait un qui habitait dans le

quartier, là, qui habitait sur les bords de Vienne, vers l’UP [Université des

Ponts], si vous voyez où c’est : sa mère cultivait son jardin, son père

aussi probablement. Son père, je ne le connaissais pas, peut-être était-il

mort. En tous les cas, il s’appelait Darbouty dit Légume, on l’appelait Légume,

parce que sa mère vendait des légumes, mais on disait en français,

« Darbouty dit Légume ». Ils aimaient bien les “dits quelque chose”.

Mais alors, c’était quelqu’un qui avait une très belle voix. Il faisait partie

de l’Orphéon Socialiste aussi, et il était de gauche très marquée, mais il

n’avait pas du tout envie de parler patois.

JPC – Donc, il n’y a pas d’exception, à

votre connaissance… des militants de gauche patoisants, c’était presque

inconciliable.

SD – … parce que les premiers qui se sont

occupés de remettre le folklore en honneur ça été Maître Farnier

[20]…

JPC – C’est le Félibrige.

SD – Oui, oui. […] C’est quand j’étais gamine.

[…] Ils faisaient plutôt du chant et de la danse. Ça existe encore d’ailleurs.

Il y a l’École du Barbichet.

PD – L’Englantina

dau Lemosin ?

SD – Non L’Englantina

dau Lemosin était un succédané de l’Orphéon Socialiste. […] L’École du

Barbichet a été fondé par maître Farnier.

[…] l’Englantina dau Lemosin, c’était bien la gauche, parce que

l’églantine c’était le symbole du Parti Socialiste à l’époque. Maintenant c’est

la rose…

JPC – C’était mieux l’églantine, c’était

plus prolétaire, par rapport à la rose…

SD – Et le parti aussi.

JPC – Comme quoi, hein, les symboles sont

importants.

SD – Je le trouvais bizarre, quand il y avait

des fêtes socialistes, on vendait des églantines. Elles étaient rouges :

ça m’a bien étonné, parce que les églantines, c’est rose. Mais ce n’est pas

vrai : en montagne elles sont rouges, dans le midi, j’en ai trouvé quand

j’ai passé du temps à Cotteret, ou dans des endroits comme ça, j’ai trouvé des

églantines rouges. L’églantine était rouge. Mais enfin, il s’est embourgeoisé

le Parti Socialiste : c’est une rose au lieu d’une églantine.

Oui, on vendait de petites

églantines, comme ça, avec une épingle…

[...]

SD – Avec mon stock d’histoires, il [Yves

Lavalade]

était tout à fait content, parce que ça apportait de la provende.

JPC –

J’ai une question à vous

poser au sujet du stock d’histoires : ça s’explique très bien par

l’origine immédiate des conteurs, qui était la campagne… tous les contes que

vous avez rassemblés se passent à la campagne. Il n’y a pas d’histoires

urbaines… qui intègrent les phénomènes urbains, la vie en ville, le travail en

ville…[21]

SD – J’en avait peut-être, qui étaient parus

dans la Clau.[22]

JPC – Il y en a qui concernent l’octroi [23] :

c’est la campagne qui va à la ville pour vendre des choses au marché, mais la

ville elle-même ne génère pas d’histoires.

SD – Vous savez, on était un quartier

excentrique, nous, on était presque un village.

PD – ça

tient je pense au fait, justement, que c’était une origine essentiellement

rurale. Donc leurs histoires, c’était des histoires de la campagne. S’il y

avait eu des gens de la ville pour venir regonfler, peut-être qu’il y aurait eu

des histoires... Ça existe peut-être. Ma femme ne s’est pas trouvé avec des

gens de la ville qui auraient apporté leur folklore.

JPC – Les lavandières par exemple,

devaient avoir leur propre folklore, qui était en partie urbain, parce que

c’était des urbaines, les lavandières.

SD – Ah non, elles parlaient le patois… elles ne

parlaient que patois.

JPC – Oui, mais c’est bien ce que je dis,

elles devaient bien avoir leurs propres histoires en patois et qui devaient

être des histoires…

SD – Elles n’avaient point le temps d’en raconter,

les pauvres femmes.

PD – ça

n’empêche pas, elles devaient bien parler…

JPC – Elles devaient bien en avoir…

SD – Ma grand-mère et ses copines, elles étaient

vieilles, et alors elles avaient le temps de raconter… Après, je ne les ai pas

fréquentées [les lavandières]. Si il y avait la mère Roche qui habitait dans le

bas de la rue, là, hé bien, qui allait laver à la Vienne, et qui ramenait son

stock de lessive pour le faire bouillir chez elle, hé bien, elle ne parlait que

patois, mais elle s’occupait pas de raconter des histoires, je peux vous le

dire [24].

JPC – Qu’elles s’occupent ou pas [de

raconter des histoires], elles devaient bien… c’était une culture orale patoise

de la ville, puisqu’elles vivaient en ville, ces femmes…

SD – Oh mais on n’était pas considéré comme

étant en ville, monsieur. Il y avait une ferme hein, en haut de la rue Edmond

About… qui s’appelait alors le chemin Neuf du Puy Lannaud…

JPC – Alors les lavandières avaient une

vie rurale, même si elles allaient…

SD – Ah mais, c’était un quartier rural, ici.

PD – Elles devaient être d’origine rurale

elles-mêmes.

SD – … Ils prenaient les travaux les plus bas,

les plus mal payés, les plus difficiles, et bien heureux, parce que…

JPC –

Mais alors la campagne, elle allait

jusque sur le bord de la Vienne ?

PD – Géographiquement, oui. C’était des

prés ici. Maspataud [25]

avait acheté tout le coin.

SD – Il a pas acheté : c’était à lui.

C’était un bourgeois et il avait « hérité » de tout ça ! Il

avait revendu.

PD – C’était la campagne. C’est par lots

successifs que c’est devenu des lopins individuels.

SD – Aux Longes aussi, c’était une ferme. La

ferme du docteur Raymond. Enfin, il avait un fermier bien sûr… Là haut, le père

Gaudy, dans le haut de la rue Edmond About, il y a encore un mur qui clôturait.

PD – Il doit y avoir une partie du mur,

seulement.

JPC –

Oui, mais alors les ouvriers qui

habitaient dans ces quartiers, ils habitaient à la campagne ou ils habitaient

en ville ?

SD – A

ben, c’était à Limoges, mais c’était des bicanards.

JPC – Et les vilauds ils étaient de

l’autre côté du pont ?

JCD – ça

change avec les gens du côté du Pont Saint-Étienne.

SD – C’était pas pareil, c’était plutôt

des voyous, qui habitaient rue du Pont. Oui, des gens qui n’étaient pas des

gens convenables. Tandis que là, c’étaient bien sûr des gens d’origine rurale,

mais très honorables.

PD – Mais les gens des ponts, les ponticauds, de

l’autre côté… qui habitaient rue du Pont et autres…

SD – C’était pas les mêmes que nous…

PD –

C’était

les gens qui allaient habiter au bord de l’eau, parce qu'ils étaient miséreux. [SD –

C’était affreux la rue du Pont, dans mon enfance] Comme dans n’importe quelle

autre ville d’ailleurs. Je pense que c’était ça.[26]

JPC – […] Il y a un accent spécifique des

Ponts

SD – Oui, je l’ai !

JPC – J’ai demandé à Jeannette Chartreux

et à des amis à elles, aux Coutures, si cet accent était perçu comme patoisant,

comme lié à la campagne, et ils m’ont dit que non.

SD – Non, c’était l’accent des Ponts. Par

exemple, moi je n’arrive pas à différencier … J’ai l’oreille qui ne distingue

pas les différents « é ». Mon mari se moque de moi parce que…

PD – Quand même pas… c’était

caractéristique parce que…. [SD – Oui,

toi tu étais spectateur] Une personnalité, Roumagnac, [SD – … qui a été secrétaire de Vincent Auriol] qui a été adjoint,

trésorier payeur général, quand il est arrivé au lycée, on l’a mis en boîte,

parce qu’il avait l’accent des Ponts [SD

– Il l’avait toujours]. Il l’avait gardé [SD – mieux que moi], mais c’était quelque chose de typé sans doute

pour que les gamins, les autres élèves du lycée en profitent pour dauber.[27]

SD – Il s’étonnait que je n’ai pas l’accent du

square des Émailleurs. Sa mère était institutrice au pont Saint- Martial. Ce n’est

pas l’école qu’il y a maintenant, c’était un endroit minable, il fallait

descendre une marche pour accéder au logement, c’était vraiment minable, alors

il était né là. Il avait un sacré accent, Roumagnac, mais il ne l’avait pas

beaucoup perdu, au contact de Vincent Auriol .

PD – Il y en a qui le conservent. Vincent Auriol

l’avait gardé.

SD – ça

revient bien pour moi : quand je disais l’autre jour : « [œ s’ow d’ow] un

seau d’eau ». Le naturel ressort. Mais vous savez à force d’avoir été mise en

boite, quand je suis rentrée à l’école supérieure, on m’a dit : « Vous

avez un bien drôle d’accent, mon petit ». Mes gentilles copines ont

dit : « C’est une ponticaude ! ». C’est pour ça que j’ai

proclamé que j’étais une ponticaude. Cela n’avait rien à voir avec la campagne,

ça. C’était l’accent des Ponts.

JPC – Donc, les Ponts, c’est pas la

campagne. Les Ponts, c’est les Ponts. C’est une zone de transition entre la

ville et la campagne ?

SD – C’était une sorte de petit village.

JPC – Oui, mais il y avait du monde, dans

ce village !

[...]

SD – C’était un véritable village. En bas

de la rue – maintenant il n’y a plus rien du tout -, il y avait une petite

épicerie buvette qui avait pas mal de monde, en bas de notre rue, en haut de la

rue du Clos Jargot qui monte. Si vous descendiez dans le Puy Lanaud, que vous

arriviez dans le Sablard, alors là il y avait plein de boutiques [28].

Il y avait deux ou trois bouchers, deux cordonniers, des bistrots, n’en parlons

pas, il y en avait beaucoup : ils buvaient bien. Il y avait de tout. On n'allait pas faire ses commissions ailleurs. Et puis, une succursale de l’Union.

Elle existe toujours, mais elle n’était pas là, au début. Quand j’étais petite,

elle était au coin… de la rue Henri Dumont et du Sablard. C’était infect !

Je me rappelle de ce truc : ça sentait le pétrole, parce qu’on n’avait pas

l’électricité au début, quand j’étais jeune. On a eu l’électricité après, il y

avait encore des lampes à pétrole.[…] Alors je ne sais pas, le pétrole, la

vinasse, l’huile… toutes sortes de choses… mais dans les grandes surfaces,

ça ne sent pas. Tandis que là, dans ces petites boutiques, c’était dégoûtant. Alors

après, quand ils ont été un peu plus argenté, c’est comme l’églantine qui est

devenue une rose, ils ont fait construire un joli bâtiment et puis… holà, ça me

faisait drôle… c’était plus près, mais moi j’aimais mieux l’autre, j’avais

l’habitude d’y aller, moi je trouvais que c’était bien d’aller, comme ça à

l’Union et, il y avait quand même des épiceries… trois ou quatre épiceries,

alors vous voyez : deux ou trois bouchers, trois ou quatre épiceries, des

merceries, ça a pratiquement disparu les merceries (personne ne coud

maintenant). Tous les commerces dont on pouvait avoir besoin. Dans les

épiceries, on vendait du vin, et des boulangers, il y en avait plusieurs. Le

plus important c’était Cantillon, mais ça a tout disparu, tout ça… et il y avait

un bureau de tabac […] c’était un minable petit bureau de tabac, qui faisait

aussi buvette, mais ils ne servaient pas de repas, là. C’était une vieille

femme qui tenait ça, plus vieille que ma grand-mère, elle est venue à une

centaine d’année. J’y allais quelque fois, parce que ma grand-mère prisait,

elle m’envoyait y chercher du tabac à priser.

JPC – Elle prisait ?

SD – Oui, ça existait, autrefois.

JPC – Tout le groupe là de ses copines

prisait ?

SD – Oui, oui, ça se faisait beaucoup. Elle me

disait : « 'quò esclarzis

lo cerveu ! » : « ça éclaire le cerveau »[29].

J’ai une voisine encore, la mère Gras, il n’y a pas longtemps qu’elle est

morte, elle prisait encore, elle avait du mal à en trouver.

JPC – Elles

passaient ensemble les après-midi ?

SD – C’était un groupe de femmes...

JPC – Ce qui est très émouvant, c’est ce

que vous dites de la Marie Pelharaude.[30]

SD – Ah oui, c’est triste. Ça a fait presque

pleurer Armand…

JPC – Et vous dites que l’on voit encore

son petit logement...

SD – Ah mais c'est celui de la Petite Marie.

JPC – Ah oui, c’est une autre.[31]

SD – Oui, la petite Marie était, paraît-il,

une cousine de Betoulle […]. La Marie Pelharaude, un monsieur qui est mort il y

a pas mal de temps mais qui aurait cent ans maintenant, donc qui avait connu

des choses plus anciennes que moi, m’a dit – elle s’appelait madame

Penaud – il m’a dit : « Elle tenait une petite boutique où elle

vendait des bonbons » et - en bas de la rue du Puy Lanaud ; qui

descend bien, quand on arrive dans le Sablard. « Elle vendait des bonbons,

où vous l’avez connu, il m’a dit, et de l’autre côté – par la suite il y a eu

un boucher » ; elle

vendait des petits produits, et puis il m’a dit : « Je ne sais pas ce

qui s’est passé, elle n’a plus pu tenir et elle est devenue pelharaude et avec

sa bourrique, elle faisait les quartiers, parce que vendre des bonbons c’était…

et il m’a dit : moi, je me rappelle y être allé en acheter ». Mais ce

monsieur, Léonce [Bélicou], aurait bien cent ans maintenant… Oui il était de

l’âge de mon oncle, né en Quatre-vingt-dix-neuf.

… Son frère avait été le directeur

général de l’Union Coopérative. Il est mort, il y a très longtemps. C’était au

temps où l’Union Coopérative battait de l’aile, il a fallu que la fédération

des coopératives la reprenne en main, et ça a pris le nom de Coop. Nous on

dit : on va à l’Union. Nous, c’était le Sablard. Mon oncle, c’était vers

la rue Aristide Briand […], mon père était rue Montjovis, enfin l’Union,

c’était… il y avait, je sais pas, il y avait au moins une vingtaine de

succursales. D’ailleurs les employés disaient : la 12, la 114, la 13, la

2, enfin…

PD – La 7 en bas.

SD – Ah oui, en bas, c’était la 7. C’était très

orienté à gauche. C’était des ouvriers qui avaient monté ça. J’avais lu, mais

je ne l’ai point gardé, l’historique de la chose, parce que j’étais à l’école,

et je faisais de la sociologie, on avait abordé le problème des coopératives et

le professeur de sociologie a dit : « Est-ce que quelqu’un pourrait

me procurer quelque chose sur l’Union Coopérative ». Je crois que c’était

le cinquantenaire à l’époque. J’étais gamine, moi, et j’ai réussi à

trouver un

dépliant, que je lui ai donné… j’ai dit : « mon père y

travaille ». C’était l’une des rares coopératives qui avaient marché et

puis après, c’est devenu trop grand…

[…] L’Union drainait le plus

important (de clients) parce que c’était moins cher. Il n’y avait que ceux qui

avaient besoin de crédit, parce que l’Union ne faisait pas crédit, alors les

gens allaient dans les petites épiceries où on leur faisait crédit, mais à

l’Union ils sélectionnaient leur public…

SD – Des bistrots, ça manquait pas… maintenant

il n’y en a plus.

JPC – Evidemment, dans tous ces commerces,

y compris dans les bistrots […] on devait entendre le patois ?

SD – Oh, ils parlaient français. J’allais des

fois à la petite épicerie qui est au bas du Clos Jargot, cela m’arrivait d’y

aller, hé bien, il y avait plein de gens qui habitaient la rue, et qui étaient

de la génération de mon père et de mon oncle, peut-être un peu plus jeunes

même, hé bien - ils étaient beaucoup qui buvaient : les clients de

l’épicerie, il n’y en avait pas beaucoup, mais c’était le salon du pauvre, et

ils parlaient français.

JCD – Et le Poisson Soleil ? Qui

est-ce qui avait là bas ? des gens du quartier ?

SD – Oh non des gens de la ville, qui venaient

s’encanailler un peu. Ils parlaient français. Jean Lafarge travaillait à

l’Union, sa femme tenait le Poisson soleil.

C’était un copain de mon père, beaucoup plus jeune, mais enfin… Il était très à

gauche aussi. Quand il est revenu de la guerre de quarante, mon père lui a

dit : « Alors petit, cette victoire, on l’a remportée ? ».

Il a dit : « Je l’ai remporté cette victoire : j’ai sauvé ma

peau ! ». La famille Lafarge, c’était des gens très à gauche. Ils

étaient apparentés d’ailleurs à Jeanne Lafarge... Mais il ne parlait

pas patois.

JPC – Le Poisson Soleil était donc

fréquenté par des gens de la ville ?

SD – On y allait, nous aussi, mais c’était

surtout des gens de la ville, qui venaient… manger une friture, qui avait été

pêchée la nuit par les ravageurs… parce qu’ils ne se gênaient pas pour

travailler de façon…

JCD – Et la Crotte de poule ?

SD – Ho, ça c’était un poème ! ça méritait bien son nom : il y

avait des poules, partout, et puis les tables étaient en plein air :

c’était surtout l’été que ça marchait, ce truc là. Alors, quand vous vouliez

prendre une table, elles étaient déjà décorées. Oh oui, c’était pour ça qu’on

l’appelait comme ça. Enfin, les gens de la ville venaient volontiers. Quand il

y avait le feu d’artifice, la fête des Ponts, il n’y avait pas que les gens du

quartier… il y avait tellement de monde… je me souviens de ce pont, qui était

garni de gens. Ça durait trois jours. Ça commençait un peu le vendredi soir, et

c’était le samedi, le dimanche et le lundi, et le lundi c’était le feu

d’artifice. Les gens venaient de la ville. Ils venaient à pied […] quand

j’avais une douzaine d’années, pas beaucoup de gens n’avaient de voiture, alors

ils venaient à pied, ils prenaient le tram peut-être pour venir, mais pour

repartir… on venait voir ça. Le feu qu’on tirait au-dessus de la Vienne, il n’y

en avait pas d’autre. Il y avait bien sûr le feu du 14 juillet qu’on tirait au

Champ de Juillet, mais il n’était pas sur l’eau.

JCD – Il y avait un mélange de classes, un

peu là.

SD – Ah oui, oui. S’ils venaient… même pour le

feu de Saint Jean…

Il y avait un grand feu de Saint

Jean qu’on faisait sur ce qu’ils appellent la place de Compostelle. On faisait

un immense feu de Saint Jean. On en faisait aussi un beau, en bas de notre rue,

tout le monde donnait… Même ma grand mère me faisait un petit feu de saint

Jean, quand j’étais petite devant la maison : c’était pas goudronné, ça

risquait rien… mais il y a beaucoup de gens qui donnaient du bois à brûler et

l’allée des Vieillards, elle payait un lourd tribu, j’ai raconté le truc de

descendre les bouts de branche : personne ne disait rien, c’était du vol,

c’était du saccage [32].

C’était les dròllauds qui faisaient

ça, de quinze ou seize ans, qui emportaient… elles étaient lourdes ces grosses

branches… moi j’y étais allé voir, mais on ne participait pas. Ils traînaient

ces grosses branches, les entassaient en bas : ça fait un petit bout de

place en bas de la rue Edmond About, au croisement. Il y avait du bois, on

avait un beau feu, moins beau que celui d’en bas, celui de bord de Vienne, mais

on avait quand même un beau feu. Il y a des gens qui venaient voir… même les

gens un peu chics du quartier, parce qu’il y en avait déjà, hé bien ils

allaient participer. On faisait la ronde autour du feu de saint Jean.

JCD – Il y avait des chants ?

SD – Ah oui, Françoise Etay est venu me voir

pour me demander les paroles du feu de saint Jean : De bon matin, Pierre se lève. Elle est venue un dimanche, elle m’a

demandé si ça m’ennuyait, je lui ai dit nom. Je lui ai donné les paroles, pour

la musique… [Suzanne Dumas se tourne vers son mari] C’est toi qui as chanté, je

ne pouvais pas chanter. J’avais un chat dans la gorge. Alors elle a copié les

paroles, je suppose qu’elle s’en est servi, car elle m’a dit qu’elle n’arrivait

pas à les trouver. Vous connaissez ?

JPC – et JCD – Non.

PD – et SD – chantent : De bon matin, Pierre se lève (bis), Pour aller au bois fagoter lafaridondaine/

Pour aller au bois fagoter lafaridondon/ Sur son chemin, il y rencontre (bis)/ La servante du curé, lafaridondaine/ La

servante du curé, lafaridondon/ Bonjour ma mie, bonjour mon Pierre (bis)/ Il embrasse un tout petit coup,

lafaridondaine/ Il embrasse un tout petit coup, lafaridondon.

SD – Et puis, je sais pas : ça revenait

toujours « lafaridondaine ».

SD – Et puis madame Hubert (l’une de mes

collègues), puisqu’elle habitait dans le Puy Lanaud, y participait aussi.

Poliment, parce que son père était clerc de notaire et alors… c’était la

chanson, du moins c’était ce que l’on chantait chez nous…. avec une grande

ronde autour de ce grand feu, et puis petit à petit le feu tombait, et il

fallait sauter le feu… la chanson était toujours celle-ci : « Plus il la tient, plus il l’embrasse

(bis)/ Et encore un tout petit peu,

lafaridondaine/ Et encore un tout petit peu, lafaridondon ». Et alors

l’un de nos plus proches voisins, qui avait invité une jeune fille qui habitait

en face, lui il était marié et avait de grands enfants, et puis…

JPC – Vous le racontez dans votre livre.

SD – J’ai pas dit son nom parce que j’avais

peur qu’elle se reconnaisse. Elle est peut-être morte, d’ailleurs parce qu’elle

avait sept ans de plus que moi… mon père et mon oncle étaient outrés…

Quand

son père a appris ça le lendemain, il lui a passé un de ces savons…[33]

1er de l’an

On ne faisait pas de circuit de visites en

ville, mais on allait retrouver des voisins (la famille Bélicou :

« on buvait immanquablement de la liqueur de cassis) et de la famille, dans

le quartier lui-même (la tante Marie Calaubre, qui habitait impasse du Clos

Jargot,

sœur de la Catarina).

Carnaval

SD –

Cette fête valait la peine. C’était spontané. Ce n’était pas

les ouvriers municipaux qui fabriquaient des chars. C’était les particuliers qui

se déguisaient, qui faisaient des espèce de char sur des carrioles. Les jeunes

garçons (les filles non, elles étaient tenues à plus de réserve), les

adolescents – ceux qui n’avaient pas les moyens d’avoir des vêtements chics,

certains étaient déguisés en marquis par exemple. Ils ne devaient pas être de

chez nous, mais des quartiers rupins –

s’habillaient avec les vêtements de leurs grand-mères. Ils disaient :

« Ro Ro, sei Jano » [Rou

rou, je suis Jeannette]. Ils avaient des masques, bon marché bien sûr. L’avenue

Georges Dumas était noire de monde. Puis il a commencé à y avoir quelques

voitures avec des réclames qui jetaient des images… on venait brûler Carnaval

sur le Pont Neuf.

JCD –

Ces masques

représentaient quoi ?

SD –

Des figures hideuses. Remarquez moi, j’en ai eu un. Mes

parents ne m’y amenaient pas déguisée, mais j’avais un habit de clown. Quand ma

grand-mère était jeune elle avait fabriqué un costume de clown pour son plus jeune fils, pour mon

oncle (mon père

c’était pas son genre). Je ne sais pas où elle avait trouvé l’étoffe – parce qu’on tirait la ficelle

à ce moment là – jaune et rouge ; un côté était jaune et l’autre rouge,

avec des grelots.Il avait une espèce de perruque et j’avais un masque en

effet. Il avait été fait pour mon oncle. Mon oncle avait 14 ou 15 ans et après

elle l’avait mis à ma taille. Mais on ne m’amenait pas. Je me déguisais à

l’intérieur. On faisait une petite fête, mais une fête familiale pour le

Carnaval. On mangeait ensemble et faisait notre petit Carnaval et moi j’étais

déguisée en clown. Cela m’avait d’ailleurs valu une belle histoire, car

j’allais à l’école libre et on a parlé du Carnaval et on nous a demandé si on

s’était déguisé pour le Carnaval. J’ai dit oui je me suis déguisée en clown.

Oh ! j’ai déchaîné les feux du ciel. On m’a dit : comment c’est fait

cet habit de clown ? Il y a un pantalon ? J’ai dit oui, il y a un

pantalon avec des grelots. « Vous vous rendez pas compte que vous avez

fait un péché mortel : une fille ne doit pas porter de pantalons ».

J’avais sept ou huit ans, moi.

Concours de pêche

SD –

Mon père m’amenait voir ça. Les gars descendaient pêcher le

dimanche matin. Ils étaient extrêmement nombreux, avec la gaule et tout

l’attirail. Mon oncle et mon père ne participaient pas. Ils allaient pêcher sur

l’Auzette à Morpiena. C’était une grande manifestation, où ne participaient pas

seulement des Ponticauds pour faire un nombre de participants pareil. Il fallait

qu'ils soient recrutés d’un peu partout. Les gens qui avaient pris un poisson

criaient : « Commissaire ! », pour que l’on vienne

constater la prise.

JCD –

On gagnait quoi à

ces concours ?

SD –

Je ne sais pas. On devait bien gagner quelque chose. Mais

j’étais petite… j’avais cinq ou six ans. Il y avait des prix, mais on ne

m’avait pas dit quoi.

Fêtes religieuses

SD –

La grande fête, c’était le couronnement de la Saint Vierge,

le dernier jour de mai. C’était le seul jour où les filles avaient le droit

d’entrer dans le chœur. Toutes les petites filles de l’école libre. Il y avait

un monde fou et on nous faisait entrer tout habillé de blanc, avec une couronne

blanche.

[20] René Farnier, bâtonnier à

la cour d’appel de Limoges, Majoral du Félibrige. Auteur de nombreuses comédies

en limousin, publiées entre 1920-40. Auteur, en outre, d’une petite

plaquette : Régionalisme et folklore, par René Farnier… S. l. n. d.